في أواخر الثمانينيات، كانت رياح التغيير تهبّ على الاتحاد السوفييتي، تحمل في طيّاتها أصواتًا طال صمتها. وفي مسجد بروسبكت ميرا بموسكو، بعد صلاة ظهر يوم أحدٍ، سمعتُ تلك الهمسات الأولى التي كانت تُبشّر بولادة زمنٍ جديد.

هناك التقيتُ بالأخ محمد الآفاري القادم من داغستان.

انتحينا جانبًا، وصعدنا إلى الدور الثاني من المسجد، بعيدًا عن أعين المتطفلين.

كان وجهه يفيض بالحماسة وهو يحدّثني عن اجتماعٍ عُقد في مدينة كيزيليورت، جمع ممثلين من مناطق مختلفة من القوقاز، واتفقوا — بالتعاون مع مسلمي آسيا الوسطى، وبخاصةٍ في طاجيكستان— على إطلاق حزبٍ سياسيٍّ إسلاميٍّ يمثل مصالح المسلمين في الاتحاد السوفييتي..

دهشتُ وسُررتُ في آنٍ واحد؛ فها نحن في دولة الحزب الواحد نسمع أخيرًا عن مشروعٍ سياسيٍّ يمثل المسلمين ويمنحهم صوتًا داخل مؤسسات الدولة. سألتُه بدهشة:

— "كيف خطرت لكم هذه الفكرة؟"

ابتسم وقال:

— "كما ترى، الظروف في البلاد قد تغيّرت. هناك برنامج جديد للحزب الشيوعي الحاكم تحت رئاسة غورباتشوف يتحدث عن الغلاسنوست (الشفافية) والبيريسترويكا (إعادة البناء)، وهي نافذة حرية لا بدّ أن نستفيد منها."

ثم راح يشرح كيف أن المسلمين مهيّأون من وجهة نظره، وأنهم ينتظرون قيادةً تجمع صفوفهم. وضرب مثالًا بما جرى في داغستان من إطاحة برئيس الإدارة الدينية هناك — تلك الإدارة التي كانت مسؤولة أمام السلطات عن المساجد، وكانت تشكّل عقبة أمام إنشاء مساجد جديدة. وتحدث عن "الثورة" التي قادها المسلمون ضد الإدارة الدينية في آسيا الوسطى، والتي انتهت بانتخاب المفتي الشيخ محمد صادق أحد علماء مدرسة مير عرب في بخارى.

وأضاف أن مبعوثًا من طاجيكستان وصل إليهم يحمل الفكرة، وقد نسّق المداولات السرّية بهذا الشأن بين داغستان وأوزبكستان وطاجيكستان. ولم يمضِ وقتٌ طويل حتى عرفتُ أن ذلك المبعوث لم يكن سوى صديقنا خوليد نفسه، الذي حدّثني لاحقًا بتفاصيل تلك المهمة.

وأثناء حديثنا، وصل الصديق أبو معاذ القادم من مدينة بعيدة، وكان في طريقه إلى الأردن، فطلب منه الأخ محمد الآفاري نقل رسالة مكتوبة بخط اليد إلى الأصدقاء هناك، يطلب فيها كتبًا، وتحمل بشارة انطلاق الترتيبات لتأسيس الحزب.

لم تمضِ سوى أشهرٍ قليلةٍ على تلك اللقاءاتِ، حتى وجدتُ نفسي شاهدًا على حدثٍ تاريخيٍّ يتشكّل على أرض الواقع؛ إذ تسلّلت الفكرة من همساتِ الظلال إلى ضوء القاعاتِ العلنية، في مدينةِ أستراخان عند مصبّ الفولغا في بحر قزوين، لتُعلِنَ ميلادَ أولِ حزبٍ ذي خلفيةٍ إسلاميةٍ يسعى إلى أن يكون لمسلمي الاتحاد السوفييتي صوتٌ يدافع عنهم ويمثّلهم.

كان ذلك قرارًا جريئًا بحقّ — ومحاولةً للخروج من قبضة الحزب الشيوعي وأجهزته الأمنية، وبدايةَ النهوض الإسلامي المكبوت لعقود.

اختيرت مدينةُ أستراخان، الواقعة على ضفاف نهر الفولغا، لتكون نقطةَ الانطلاق الأولى. ولم يكن اختيارُها عشوائيًا؛ فشبكةُ السكك الحديدية تصلها بآسيا الوسطى والقوقاز وموسكو، مما سهّل وصولَ المندوبين من مناطق شتّى.

تقدّم المنظّمون بطلبٍ رسميٍّ لعقد المؤتمر التأسيسي، استنادًا إلى نصوص القانون الجديد الذي أتاح تشكيلَ أحزابٍ سياسية إلى جانب الحزب الشيوعي الحاكم. لكن الجواب جاءهم بالرفض من إدارة المدينة التابعة للحزب الشيوعي.

غير أن سنواتٍ طويلةً من العمل السريّ علّمتهم كيف يناورون. وبمساندةٍ من أهل المنطقة الذين تمرّسوا على التخفي والمخاطرة، تمكّنوا من استئجار قاعةٍ متواضعة في قصر "دوسا".

هناك، في صيف عام 1990، اجتمع نحو ثلاثمئةٍ وستين مندوبًا من آسيا الوسطى والقوقاز، وصوّتوا على ميلاد حزب النهضة الإسلامي — أولِ حزبٍ سياسيٍّ إسلاميٍّ في فضاء الاتحاد السوفييتي.

كان الحدثُ إشارةً بالغةَ الدلالة؛ فقبل سنواتٍ قليلةٍ فقط، لم يكن أحدٌ يتخيّل أن في بلدٍ يُدرَّس فيه أن الدين "أفيون الشعوب" سيولد تنظيمٌ سياسيٌّ إسلاميٌّ علني. لقد فتحت الظروفُ الداخلية، واحتدامُ الصراع بين العُصَب السياسية داخل الحزب الشيوعي، ورفعُ شعارات الغلاسنوست والبيريسترويكا، فجوةً في الجدار الصلد الذي طالما حجب أنفاس المسلمين، فجاءتهم نسائمُ حريةٍ تنفّسوا منها آمالَهم المكمومة.

كانت القاعةُ بسيطةَ التجهيز، بلا تكييفٍ ولا مراوح، في صيفٍ خانقٍ على ضفاف الفولغا. الهواءُ ساكنٌ إلا من خفقِ المراوح اليدوية ووشوشةِ الأوراق بين أيدي الحاضرين. وجوهُهم تمثّل فسيفساءَ القوميات المسلمة: عمائمُ طاجيكية، وقلنسواتٌ داغستانية، وبدلاتٌ رماديةٌ خفيفةٌ لطلابٍ جاؤوا من موسكو. من ذلك الاجتماع لم ينجُ سوى مقطعٍ مصوَّرٍ واحد، ظلّ شاهدًا على لحظةٍ فريدةٍ في التاريخ.

ولم تخلُ اللحظة من توتّر. فقد حضر رئيسُ الشرطة فجأة، مدهوشًا لانعقاد المؤتمر رغم المنع، فأسقط في يده من المفاجأة، وحار بين الغضب والحيرة، ثم اندفع ليبلّغ الحاضرين قرارَ الحظر. غير أنّ القاعة كانت قد امتلأت بروحٍ لا تُقمع؛ فقد انتُخبت القيادة، واعتمد جدولُ الأعمال، وكان التاريخ قد قال كلمته بالفعل.

ونظرًا لضغط رئيس الشرطة، اختصر المشاركون اجتماعاتهم من ثلاثة أيامٍ إلى يومٍ واحدٍ فقط، وانتخبوا الهيئةَ القيادية للحزب، كلّفوها بمتابعة إجراءات التسجيل في موسكو، كما اختاروا مجلسًا استشاريًا تحت اسم "مجلس العلماء".

ترأّس المجلسَ الطبيبُ أحمد قاضي أختايف من داغستان، وانتُخب الأستاذ دولات عثمانوف والمهندس سيد إبراهيم غادويف من طاجيكستان نائبين له.

كانت أجواءُ ما قبل المؤتمر مثقلةً بالترقّب والقلق، كأن شيئًا غامضًا يتحرّك في الأفق ولا يريد أن يُفصح عن نفسه بعد. كنتُ أتابعُ الأخبار عبر الصديق أبي معاذ، الذي ظلّ على تواصلٍ مباشرٍ مع الشيخ محمد الآفاري. وأخبرني أن اللجنةَ المنظمة — وتُعرف باسم اللجنة المبادرة — بعد أن تقدّمت بطلبٍ رسميٍّ لعقد المؤتمر، تلقت ردًّا سلبيًا من إدارة مدينة أستراخان. جاء الردُّ متأخرًا، قبل أيامٍ قليلةٍ من الموعد المحدد، في ما بدا نيةً مبيّتةً لتعطيله.

برّرت السلطاتُ موقفَها بحجّةٍ غيرِ مقنعةٍ بأنّ المدينةَ غيرُ قادرةٍ على استضافةِ مثلِ هذا الحدث، بسبب تدفّق اللاجئين من أرمينيا آنذاك.

كنتُ أتلقّى أخبارَ أستراخان من بعض الطلبة المقيمين هناك، ومنهم شابٌّ موريتانيٌّ يُدعى عبيد — إن لم تخنّي الذاكرة — كان قد تزوّج من سيدةٍ داغستانية، مما سهّل اندماجَه بالإخوة القوقازيين واطّلاعَه على ما يجري عن قرب.

تلك اللحظاتُ ما زالت عالقةً في ذاكرتي؛ كنتُ أترقّب الأخبار وكأنني في قلب أستراخان نفسها. كلُّ اتصالٍ كان يُثير في قلبي خليطًا من الخوف والرجاء: خوفٌ من أن تُحبط السلطات هذا الجهد الوليد، ورجاءٌ أن يكتب الله له النجاحَ رغم كل شيء.

كنتُ أعدّ الساعاتَ وأستعيد وجوهَ الإخوة من القوقاز وطاجيكستان الذين عرفناهم في مسجد موسكو، وفي بيت الصديق محمد صلاح الدينوف (دار الأرقم السوفييتية)؛ كأنني أراهم هناك، على ضفاف قزوين، يرفعون رايةَ الأمل الأولى.

وفي كل لحظةِ صمتٍ بين المكالمات، كان قلبي يلهج بالدعاء أن تمرّ الأمور بخير، وأن يُكتب لذلك المؤتمر أن ينعقد، فيُفتح بذلك بابٌ جديدٌ للمسلمين في تلك الأرض الواسعة.

كانت لحظاتٍ من ترقّبٍ جميلٍ، يختلط فيها الرجاءُ بالرهبة، كمن يرقب مولودًا يتشكّل من رحم العتمة نحو نور الفجر.

كان من أهمّ القرارات التي اتخذها المؤتمرُ التأسيسي: عقدُ مؤتمراتٍ فرعيةٍ في الجمهوريات المختلفة لتوسيع قاعدة الحزب وتثبيت أركانه ونشر مبادئه. وهكذا عاد المندوبون إلى جمهورياتهم يحملون سجلاتِ المؤتمر وأحلامًا كبيرة.

لم يكن الطريقُ أمامهم سهلًا ولا معبّدًا، بل مليئًا بالأشواك والعثرات منذ اللحظة الأولى؛ فما إن عاد المندوبون إلى ديارهم وبدأوا الاستعدادات، حتى سارعت السلطاتُ الحاكمةُ التابعةُ للحزب الشيوعيّ في المناطق إلى رفضِ السماحِ لهم بعقدِ مؤتمراتهم التأسيسية... في محاولةٍ مبكّرةٍ لتحييدِ المنافسين المحتملين في أيةِ انتخاباتٍ قادمة.

عندها انعقدت النيةُ على التحدّي، وعدمِ الخضوع لأهواء المسؤولين الذين لم يدركوا بعدُ أنّ الأوضاع في البلاد قد تغيّرت، وأنّ الزمنَ قد تجاوزهم.

ومن هنا، بين الحلم والرفض، بين الأمل والعيون المترصّدة، غُرست أولى البذور لمواجهةٍ سرعان ما ستنمو إلى عاصفةٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ اجتاحت البلاد بأسرها.

كانت أغلبيةُ المبادرين يومَها من المثقفين عمومًا: مدرّسو علومٍ شرعية، وأطباء، ومهندسون، وقِلّةٌ من المحترفين في عالم السياسة. تملؤهم الحماسةُ والإيمانُ بالفكرة، إلا أنهم كانوا يفتقرون إلى الخبرة الكافية في دهاليز السياسة وأساليب المناورة.

ومع ذلك، فإنّ ما صنعوه في أستراخان كان علامةً فارقةً — ومضةً في زمن التحوّلات العاصفة — دقّت جرسًا يُعلن أن المسلمين في فضاء ما بعد السوفييت بدأوا مسيرتَهم نحو استعادة الصوت والمكان.

بعد انقضاء أعمال المؤتمر، وصل الدكتور أحمد قاضي أختايف — رئيس "مجلس العلماء" المنتخب ورئيس اللجنة المكلفة بتسجيل الحزب — مع نائبه السيد دولات عثمانوف إلى موسكو، حيث التقينا لأول مرة. كنتُ قد سمعتُ عنه من الإخوة الداغستانيين، لكني لم أحظَ بلقائه قبل ذلك.

قدّم الدكتور أحمد مستندات الحزب في الوقت نفسه الذي كان فيه فلاديمير جيرينوفسكي يودع أوراقَ حزبه، الحزبَ الليبراليَّ الديمقراطي. وهكذا كان حزبُ النهضة الإسلامي ثانيَ حزبٍ على مستوى الاتحاد السوفييتي يتقدّم بطلب تسجيلٍ رسميٍّ لدى لجنة تسجيل الأحزاب، وهي لجنةٌ مستحدَثة تابعة لوزارة العدل السوفييتية في موسكو.

وقد قبلت اللجنةُ أوراقَ الحزب للنظر، في إشارةٍ إلى بدء مرحلة العمل الحزبي الفعلي، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التسجيل، ومنها عقدُ مؤتمراتٍ حزبيةٍ في عددٍ من المدن لإثبات وجود أنصارٍ ومتابعين في عموم البلاد.

كانت العاصمة موسكو آنذاك تبدو كأنها تعيش في عالمٍ منفصلٍ عن بقية مدن الاتحاد؛ فالحركة والنشاط اللذان أطلقتهما سياسة إعادة البناء (البيريسترويكا) لم يكن لهما مثيل في الأطراف. أمّا لجان الحزب الشيوعي في الأقاليم فكانت تنظر بريبةٍ إلى إصلاحات غورباتشوف وعصبته، وتقاومها بشراسة، متشبثةً بالماضي، وآملةً في معجزةٍ تُبقيها في السلطة.

ما زلت أذكر يوم تشرفت بزيارة الدكتور أحمد قاضي إلى بيتي المتواضع في موسكو.

كان وجهه يفيض بالسكينة، ونظراته تجمع بين الحزم والطمأنينة؛ كأنّ في ملامحه أثر الجبال الداغستانية التي جاء منها.

منذ اللحظة الأولى، شعرتُ بمزيجٍ غريبٍ من المهابة والمحبّة؛ رجلٌ يدخل عليك فلا تملك إلا أن تحترمه وتأنس إليه في آنٍ واحد.

جلسنا طويلًا نتحدث عن أحوال المسلمين، وعن الحزب الوليد، وعن أمانيه الواسعة للنهضة والإصلاح.

كان حديثه عذبًا، بسيطًا، يخترق القلب قبل العقل، وكأنّ الكلمات تخرج من قلبٍ مطمئنٍ مؤمنٍ برسالته.

رأيتُ فيه شجاعة العالم وصدق الداعية وحنان الأخ الأكبر، وكان من أولئك الرجال الذين لا يرفعون صوتهم، لكنك تشعر أن كلماتهم تطرق شغاف القلب، توقظ فيك الإيمان والثقة.

ومنذ ذلك اللقاء، توثقت بيننا أخوّة صادقة، نمَت مع الأيام كما تنمو شجرة أصلها في الأرض وفرعها في السماء.

بعد ذلك اللقاء الأول، تعرّفتُ إليه أكثر فأكثر، وبدأتُ أكتشف وراء هدوئه قصة رجلٍ عاش حياةً حافلة بالصبر والعلم والنضال.

ولمن عرفه عن قرب، لم يكن غريبًا أن يجمع في شخصه بين الطبيب والعالم، بين الهدوء الظاهر والصلابة الباطنة.

كان أحمد قاضي أختايف رجلًا دمث الخلق، جميل المعشر، مثقفًا واسع الاطلاع، مدركًا لأوضاع البلاد وحال المسلمين فيها.

طبيبٌ نطاسي بارع، درس الطب ومارسه، وجمع إلى دراسته العلمية معرفةً عميقةً في العلوم الشرعية.

وُلد في قرية كودالي بمنطقة غونيب في داغستان عام 1942، ونشأ يتيمًا، إذ قضى والده في الحرب الوطنية العظمى، لكن ذلك لم يمنعه من تحصيل العلم منذ صباه.

بدأ بدراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية سرًا، على يد علماء نجوا من القمع السوفييتي، مثل يونس ورسول ديبيروف ومحمد غازي محمدوف، الذين عانوا الملاحقة في ثلاثينيات القرن الماضي.

تفوّق في دراسته حتى التحق بمعهد الطب في داغستان وتخرّج منه بامتياز، ليعمل طبيبًا لأكثر من عشرين عامًا.

وفي عام 1984، في لقاءٍ ضم عددًا من مسلمي شمال القوقاز، انتُخب أميرًا للحركة الإسلامية السرية، ثم اختير رئيسًا للحزب في مؤتمر أستراخان.

سُرَّ الدكتور أحمد قاضي كثيرًا برسالةٍ وصلته من حركة حماس في فلسطين، التي كانت في بدايات ظهورها آنذاك، تهنئه بانطلاقة الحزب، وتعبّر عن تضامنها مع تجربة المسلمين في الاتحاد السوفييتي.

جلس يطالعها في صمتٍ مهيب، والضوء الشاحب المنكسر على نظارته يُخفي بريق عينيه المتأثرتين. وحين فرغ من قراءتها، ارتسمت على وجهه ابتسامةٌ هادئة، كأنها امتدادٌ لسنواتٍ من الصبر الطويل. رفع نظارته قليلًا وقال بصوتٍ متهدّجٍ تغلّفه رنّةُ امتنان:

“ها هم إخوتنا في فلسطين يمدّون أيديهم إلينا… وواجبنا نحن أن نقف إلى جانبهم بما نستطيع.”

وبعد أيامٍ، كتب الدكتور أحمد قاضي مقالةً عن فلسطين، نشرتها مجلة في داغستان، عبّر فيها عن عمق صلته الروحية بالقضية، وعن يقينه بأنّ الإسلام يوحّد ما فرّقته السياسة والجغرافيا.

كانت تلك المبادرة لفتةً ذكيةً من الحركة الوليدة، دلّت على بُعد نظرها وحرصها على التواصل مع ممثلي الشعوب المسلمة في تلك الديار البعيدة. وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يترقّب ما ستسفر عنه محاولات غورباتشوف الإصلاحية، كانت المقاومة الفلسطينية سبّاقةً في فتح آفاقٍ جديدةٍ للحوار والعمل السياسي مع الاتحاد السوفييتي.

وهكذا، بدأت ملامح علاقةٍ مبكرةٍ بين الانتفاضة الفلسطينية ومسلمي الاتحاد السوفييتي، علاقةٍ حملت في طيّاتها روح الأخوّة الإسلامية وتطلّعًا مشتركًا نحو الحرية والنهضة، كأنّها وعدٌ صغيرٌ بمستقبلٍ أكبر ينتظر أن يُكتب في صفحات التاريخ.

في موسكو، بدأتُ أتعرف إلى قيادات العمل الشابة من جمهوريات القوقاز وآسيا الوسطى. وكان من أبرزهم الأخ حاجيو من داغستان، الذي شكّلنا معه أوّل لجنة لترجمة وطباعة الكتب الإسلامية في الاتحاد السوفييتي، وابنُ عمّه أستاذ الرياضيات محمد حاجي، كما تعرّفتُ عن قربٍ إلى دولات عثمانوف وعددٍ من خِيار الإخوة من طاجيكستان.

جمعنا الإيمانُ ذاته رغم اختلاف لغاتنا ولهجاتنا، ووحّدنا الشعورُ بأننا نضع اللبنة الأولى في مشروع نهضة الأمة، من موسكو إلى جمهوريات آسيا الوسطى.

مع بداية العمل، وبترشيحٍ من الدكتور أحمد قاضي، شُكّلت لجنة لترجمة الكتب الإسلامية وطباعتها ونشرها. كنا نستشعر الفراغ الهائل الذي خلّفته عقود الهيمنة الإلحادية، وحاجة الناس الماسّة إلى التعرف على دينهم.

تألّفت اللجنة في بدايتها من أخوَين من داغستان، ثم انضمّ إليهما ثالث، واستمرّت في عملها حتى مغادرتي روسيا. وضعنا خطةً متدرجة للترجمة والإصدار، وتمكّنا خلال السنة الأولى من طباعة اثني عشر كتابًا، بلغ مجموعها نحو مليونٍ ومئتي ألف نسخة، وُزِّعت على مختلف الجمهوريات السوفييتية.

ثم تتابع العمل الممنهج في الترجمة والطباعة داخل الجمهوريات نفسها، إذ كان الإقبال على الكلمة الإسلامية غير مسبوق في تلك المرحلة. وبعد ذلك أصدرنا عددًا من التسجيلات الصوتية بأصواتٍ مهنيةٍ بإخراجٍ فنيٍّ هادئ، ووزعناها على سائقي الحافلات بين المدن لتُشغَّل أثناء السفر.

وقد بلغ التفاعل معها حدًّا لافتًا — حتى إنّ أحد السائقين حدّثني بأنّ راكبًا نسي محطته التي كان عليه أن ينزل فيها، لشدة تأثّره واستغراقه في الاستماع إلى التسجيل.

كانت الساحة عطشى للمعرفة الدينية، وعامّة الناس لا يعرفون إلا القليل عن دينهم بعد عقودٍ من العزلة الفكرية. لذلك تنوّعت إصداراتنا بين كتب السيرة، والدعوة، والفكر، والتعليم، حتى ختمنا العام بطباعة الجزء الثلاثين من المصحف الشريف لتلبية حاجة المدارس وتحفيظ الأطفال.

وكانت تلك الجهودُ الفكريةُ والتنظيميةُ في المركزِ نواةً لما سيتحوّل لاحقًا إلى نشاطٍ واسعٍ في جمهورياتِ الاتحادِ كافة، تجسّد في عددٍ من المؤتمراتِ الإقليميةِ للحزب.

شيئًا فشيئًا، بدأت جموعٌ من الإخوة من القوقاز، وآسيا الوسطى، تتوافد إلى موسكو للمشاركة في العمل الحزبي، والمساعدة في تثبيت أركان الحزب وترسيخ وجوده التنظيمي والفكري.

كان من بينهم صديقي خوليد، الذي تزوّج في موسكو من امرأةٍ تتارية، وسكن في وسط العاصمة قريبًا من محطة كورسكايا.

تحوّلت موسكو في تلك الأيام إلى خلية عملٍ لا تهدأ؛ منها كانت تنطلق الترتيبات لعقد المؤتمرات الحزبية في سائر المناطق.

ففي أكتوبر عام 1990، وعلى الرغم من حظر السلطات، انعقد المؤتمر التأسيسي الإقليمي للحزب في طاجيكستان، في قرية تشورتوت بمنطقة لينينسكي، بحضور نحو خمسمائة مندوبٍ وضيف، وانتُخب الشيخ محمد شريف همت زاده أميرًا للحزب في طاجيكستان.

وكان الحزب يطمح إلى تمثيل مصالح الأمة الإسلامية، التي يبلغ عددها نحو سبعين مليون نسمة في الاتحاد السوفييتي السابق، وتمثيلها في البرلمان والوزارات وسائر المؤسسات العامة، ليكون صوتًا موحدًا للمسلمين في تلك البلاد الواسعة.

وبعد أشهرٍ قليلة، في ربيع عام 1991، على مشارف انهيار الاتحاد السوفييتي، عُقد المؤتمر الإقليمي في أوزبكستان، بحضور يقارب أربعمائة مندوبٍ وضيف.

استفاد المبادرون في أوزبكستان من التجارب السابقة، فاستهلّوا مؤتمرهم بانتخاب الهيئة القيادية، واختاروا الشيخ عبدالله أوته أميرًا للحزب هناك، ثم اعتمدوا البرنامج السياسي قبل الانتقال إلى الفقرات الخطابية.

غير أنّ الاجتماع لم يكتمل؛ إذ اقتحمت قوات الشرطة القاعة بعنف، واستخدمت العصي لتفريق المشاركين، ثم نقلت العشرات إلى مراكز الشرطة في طشقند.

وبعد ساعاتٍ من الفوضى، أُطلق سراح معظمهم، بينما فُرضت غراماتٌ على آخرين. وبقيت في النفوس غصّةٌ لكنها لم تُطفئ جذوة الأمل في المضيّ قُدمًا.

ومن بين الحاضرين صديق جزائري شجاع، اقتيد مع الآخرين، ثم تمكّن بخفةٍ من الإفلات وعاد ليخبرنا بما جرى.

كما عُقدت مؤتمراتٌ تأسيسية محدودة في مناطق أخرى، مثل ساراتوف لإطلاق فرع الحزب في حوض الفولغا، واختير محمد صلاح الدينوف لرئاسته، والشيشان لتأسيس فرع شمال القوقاز، وانتخب فيه الشيخ أحمد الشيشاني وكان مبتور القدم أميرا للحزب.

وبالمجمل، كانت الروح الديمقراطية والتغيّرات السياسية تبدو أكثر وضوحًا في روسيا مقارنةً بجمهوريات آسيا الوسطى.

كنتُ أتابع هذه الأخبار من موسكو بشيءٍ من الفخر والدهشة؛ فها هو الحلم الذي بدأ همسًا في المسجد وغرف النقاش الضيّقة، يتحوّل إلى واقعٍ حيٍّ على امتداد تلك الأرض الواسعة.

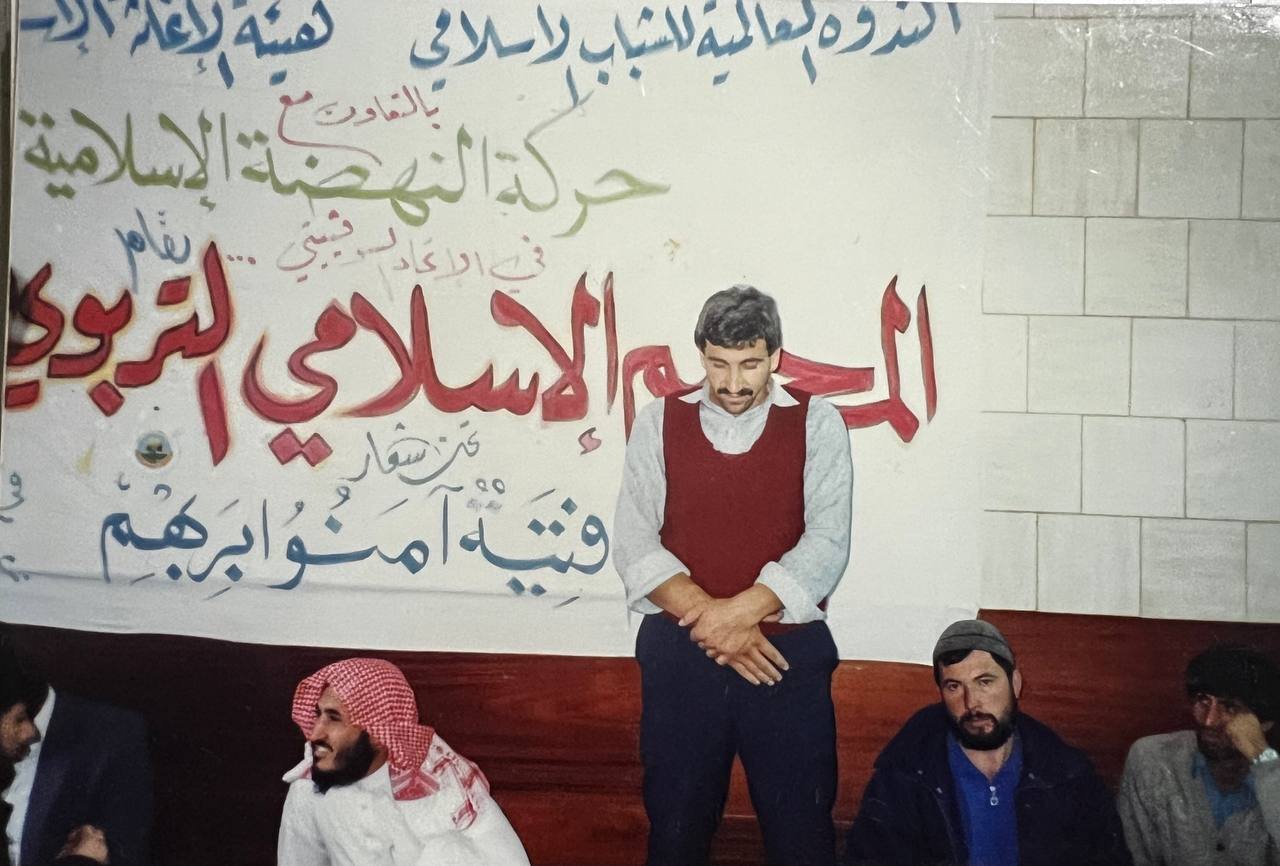

في خريف عام 1991، بادرتُ بالتعاون مع الدكتور أحمد قاضي إلى التنسيق مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية لتنظيم أول مخيّم تربوي للشباب المسلمين في الاتحاد السوفييتي. كان الهدف توحيد الجهود الدعوية التي ظلّت تعمل في الخفاء لسنوات، وإتاحة فرصة للتعارف والتعاون بين النشطاء الشباب في جمهوريات القوقاز وآسيا الوسطى. وبالتفاهم مع قيادة حزب النهضة الإسلامي، وقع الاختيار على جمهورية داغستان لاحتضان هذا المخيّم، الذي شارك فيه عشرات الشباب إلى جانب عدد من الدعاة القادمين من الخارج.

شكّل المخيّم تجربةً تأسيسيةً مهمة في مسار العمل الإسلامي، وأثبت إمكانية تنظيم العمل الدعوي في بيئة ما بعد الانفتاح السوفييتي. وخلال أسبوعٍ من البرامج التربوية والدروس واللقاءات، لمسنا الأثر العميق لهذا اللقاء في نفوس المشاركين، إذ تحوّل إلى نقطة انطلاقٍ لسلسلةٍ من المخيّمات والأنشطة التي رسّخت روح العمل الجماعي وأرست أسس التعاون بين شباب الحركة الإسلامية في مختلف الجمهوريات.

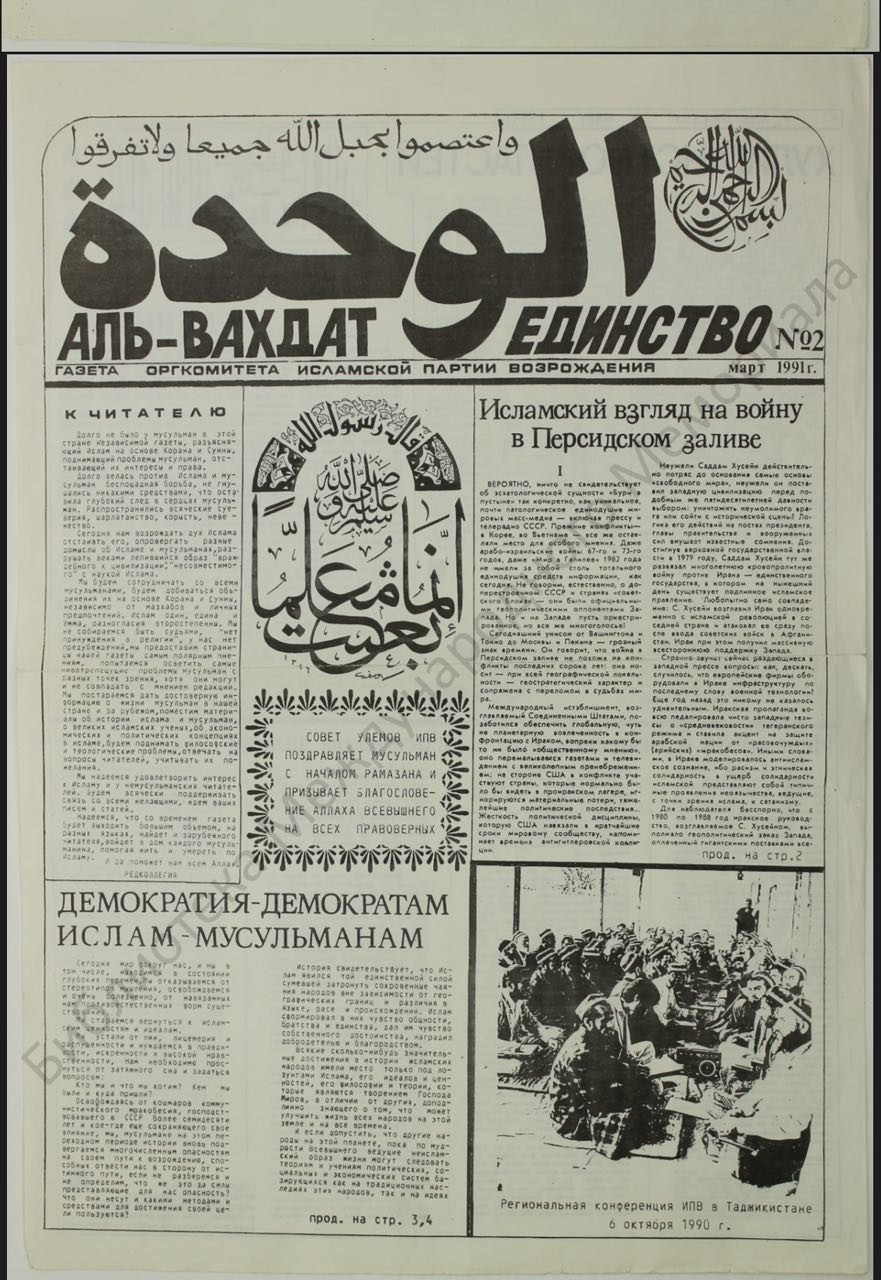

رغم أنّ الحزب كان لا يزال في طور التأسيس، فقد بادر إلى إصدار أول صحيفةٍ تعبّر عن الفكر الإسلامي في العصر السوفييتي، فكانت صحيفة الوحدة.

غير أن العقبات لم تكن سهلة؛ فالمطابع السوفييتية، الخاضعة كلّها لإشراف الدولة ورقابة الحزب الشيوعي، رفضت طباعتها رسميًا.

وكان من الطبيعي، في ظل تحكم الحزب الشيوعي الذي انفرد بالسلطة لعقود، أن توضع العراقيل في طريقها. ومع ذلك، وبطرقٍ مبتكرة، تمكّن نشطاء الحزب من طباعتها على شكل صفحاتٍ منفردة، في تجربةٍ أشبه بعملٍ سريٍّ مشروعٍ يتحدّى الصمت دون أن يواجه النظام مباشرة.

في 9 يناير/ كانون الثاني 1991، صدر العدد الأول من صحيفة الوحدة في موسكو، وبلغ توزيعها نحو اثني عشر ألف نسخة.

لم يتمكّن الحزب من الحفاظ على دورية النشر بسبب العراقيل التي وضعتها السلطات، فصدرت أربعة أعداد فقط (عددان عام 1991، وعددان بين 1992 و1993)، قبل أن يتوقف إصدارها نهائيًا عام 1993.

من أبرز الكتّاب الذين نشرت صحيفة الوحدة مقالاتهم: أستاذ العلوم السياسية د.شامل سلطانوف (نائب رئيس صحيفة دين المعارضة آنذاك، التي تحوّلت لاحقًا إلى زافترا) والأستاذ والي أحمد صدور، عالم الإثنولوجيا والسكرتير الصحفي للحزب، الذي كتبتُ عنه في مقالٍ سابق، كما ساهم في صفحاتها الكاتب محمد بيدجييف (المعروف باسم محمد قاراتشاي)، والفيلسوف المسلم حيدر جمال، أحد أبرز المفكرين الذين سعوا لربط الفكرة الإسلامية بالحراك الاجتماعي والسياسي في روسيا الحديثة.

كانت مقالاتهم تعكس تنوّع التيارات الإسلامية والفكرية في الفضاء السوفييتي، وتكشف عن حيويةٍ فكرية نادرة حاولت الصحيفة أن تحتضنها رغم تضييق الواقع ورقابة الدولة.

وما تزال مكتبة الدولة التاريخية العامة تحتفظ بنسخٍ من تلك الأعداد إلى اليوم، كشاهدٍ على مرحلةٍ نادرة من الصحافة الإسلامية في الفضاء السوفييتي.

ما زلت أذكر لحظة وصول النسخة الأولى إلى يديّ؛ استلمتها بشيءٍ من السرور والدهشة، فقد كانت أشبه بنشرةٍ كبيرةٍ تُبشّر بولادة صوتٍ جديدٍ للمسلمين. سرّني أن أرى الصحافة الإسلامية تعود لتعبّر عن آمال الناس وتطلّعاتهم، وهي خطوةٌ أولى في مسيرة الألف ميل.

حملت نسخًا منها ووزعتها بنفسي على معارفي في موسكو، ثم أخذت بعضها إلى الأردن هديةً للأصدقاء هناك — أوراقٌ قليلة، لكنها كانت تحمل في طيّاتها روح مرحلةٍ بأكملها.

لم يلبث حزب النهضة الإسلامي طويلًا حتى بدأت فروعه تتشكّل في جمهوريات الاتحاد السوفييتي بدرجاتٍ متفاوتة من النجاح.

ففي آسيا الوسطى، وبالأخص في طاجيكستان وأوزبكستان، تمكّن الحزب من تأسيس فروعٍ فاعلة رغم معارضة السلطات المحلية، بينما لم يتمكّن مندوبوه من إيجاد أرضيةٍ صلبةٍ له في تركمانستان وكازاخستان وقيرغيزيا، حيث بقي النشاط الإسلامي مراقَبًا بشدة.

ومع اتساع القاعدة الشعبية للحزب، سارعت السلطات في جمهوريات آسيا الوسطى إلى فرض الحظر على أنشطته، خصوصًا في المناطق التي شهدت حراكًا سياسيًا ودعويًا ناشطًا.

ووفقًا لتقديرات الفيلسوف حيدر جمال، بلغ عدد المنتسبين إلى الحزب نحو مئةٍ وثلاثين ألف عضو، كان أكثر من مئة ألفٍ منهم في طاجيكستان وحدها، حيث وجد الحزب بيئةً متعاطفة وأرضًا خصبةً لأفكاره وشعاراته.

غير أنّ الفكرة كانت قد خرجت من قمقمها، وبدأت تتغلغل في العقول والقلوب، حتى صار الحزب في نظر كثيرين رمزًا لصحوةٍ إسلاميةٍ جديدة في الفضاء السوفييتي الواسع، تُبشّر بعصرٍ جديد من الوعي والنهضة بعد عقودٍ من الصمت والاضطهاد.

أدركت قيادة الحزب منذ وقتٍ مبكر أهمية الانفتاح على العالم الإسلامي، وضرورة إعداد نواةٍ صلبةٍ من الدعاة المسلمين المثقفين بثقافةٍ عصرية تجمع بين العلم والدين.

قبل انهيار الاتحاد السوفييتي كانت الأجواء السياسية في البلاد — في ظل التنازع بين يلتسين وغورباتشوف — قد شهدت قدرًا معقولًا من الحرية أتاح شيئًا من الحركة والمبادرة.

في تلك المرحلة، عملتُ إلى جانب الدكتور أحمد قاضي وقيادة الحزب على التنسيق مع عددٍ من الهيئات الخيرية الإسلامية في الخارج، وبخاصة في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها مكتب الدكتور أحمد توتونجي، من أجل إرسال أول بعثةٍ طلابيةٍ للدراسة في الأزهر الشريف في مصر.

ضمّت البعثة الأولى نحو مئة طالبٍ، وتكفّلت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في جدة بتغطية نفقات سفرهم وإقامتهم، فيما نسّقتُ شخصيًا مع فرع الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جدة لتوفير سكنٍ جامعي لهم، إذ كانت الندوة تمتلك عددًا من المساكن المخصصة لطلبة العلم في حي مصر الجديدة.

كانت تلك البعثة صورةً مصغّرةً عن التنوع الجغرافي للمسلمين في الاتحاد السوفييتي؛ أغلبهم من آسيا الوسطى والقوقاز، مع قلةٍ من باقي المناطق، ومن بينهم طالبان فقط من موسكو وساراتوف.

غير أن هذا العدد الصغير كان له أثرٌ عظيم؛ فقد عاد معظمهم بعد التخرّج ليساهموا في الدعوة ونشر الوعي بين أقوامهم.

أحدهم أصبح خطيبًا مفوّهًا يؤمّ الآلاف في أحد مساجد موسكو، وله اليوم عشرات الكتب الدعوية التي تُقرأ في روسيا وخارجها.

كانت تلك البعثة الأولى بذرةً صغيرة زرعت في أرضٍ عطشى للعلم والنهضة، سرعان ما أثمرت ثمارها في السنوات التالية.

لم تكد تمرّ أشهرٌ على بعثة الأزهر حتى انطلقت بعثةٌ ثانية، وهذه المرة إلى الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، التي كان يرأسها آنذاك الدكتور عبد الحميد أبو سليمان.

ضمّت البعثة نحو خمسين طالبًا، وكان العمل على تهيئتها أصعب من سابقتها؛ فماليزيا لم تكن معروفة للمسلمين المحليين آنذاك، ولم تكن شهرتها العلمية كما هي اليوم.

أغلب الشباب كان يفضّل السفر إلى البلاد العربية، وهو أمرٌ طبيعي بعد عقودٍ طويلةٍ من الانقطاع والعزلة.

أغلب طلبة البعثة الجديدة كانوا من القوقاز، وقد حدّثني — رحمه الله — الدكتور عبد الحميد أبو سليمان لاحقًا كيف استقبلهم بحفاوةٍ كبيرة، ورتّب لهم برنامجًا تدريسيًا وتأهيليًا خاصًا، مع منحةٍ ماليةٍ من الحكومة الماليزية لتغطية نفقاتهم.

أذكر أنّ الدكتور عبد الحميد أبو سليمان قال لي يومها مبتسمًا في عتابٍ لطيف:

"بعض الطلبة يا باشمهندس لم يكونوا مؤهّلين بعد للدراسة الأكاديمية، لكنهم يملكون قلوبًا عامرةً بالعزيمة. سنستمر في استقبال الطلبة من عندكم، لكنّي أقترح أن تؤهّلوهم أولًا قبل إرسالهم".

كانت كلماته صادقة وعملية في آنٍ واحد. وبعد ذلك اتفقنا — بالتعاون مع الدكتور أحمد توتونجي — على تنظيم دوراتٍ تمهيديةٍ مسبقة تستمرّ شهرًا كاملًا لاختيار الطلبة وإعدادهم.

يتعلمون خلالها أساسيات اللغة الإنجليزية إلى جانب العربية، ويطّلعون على أهم القضايا الفكرية والإسلامية المعاصرة.

عُقدت لهذه الغاية ثلاث دوراتٍ تأهيلية: اثنتان في داغستان، والثالثة في مينسك، وكانت بمثابة بوابةٍ جديدةٍ فُتحت للشباب المسلم نحو العالم الأوسع، بعد عقودٍ طويلةٍ من العزلة الثقافية والفكرية التي فرضها النظام السوفييتي.

لقد تميّز خريجو الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا فعلًا، وكان لهم أثرٌ بالغ في الصحوة والعمل الإسلامي بعد عودتهم.

كانت بصمة الجامعة ومنهجها تحت إدارة المفكر الراحل الدكتور عبد الحميد أبو سليمان واضحةً في فكرهم وأسلوب عملهم؛ إذ جمعوا بين العقلانية الإسلامية والانفتاح على العصر، فصاروا نموذجًا لجيلٍ جديدٍ من الدعاة والمثقفين الذين حملوا رسالة التجديد في بلدانهم.

كان من الطبيعي أن يسعى حزب النهضة الإسلامي إلى التواصل مع نظرائه من مؤسسات العمل الإسلامي في الخارج.

فبعد المؤتمر التأسيسي مباشرةً، وصلت إلى موسكو أول رسالةٍ تهنئة من حركة حماس الفتية آنذاك، تحمل مشاعر التضامن والدعم لتجربة المسلمين في الاتحاد السوفييتي.

ثم توالت الاتصالات تباعًا؛ رسالة من الجماعة الإسلامية في باكستان وصلت مع مبعوثٍ خاص، وأخرى من المؤسسة الإسلامية في بريطانيا، ومن السودان، وغيرها من المراكز والجمعيات التي بدأت تتابع باهتمامٍ ما يجري في تلك الرقعة الشاسعة من العالم الإسلامي المنسي.

كما بدأ عددٌ من الصحفيين العرب والأجانب يتوافدون إلى موسكو للكتابة عن أوضاع المسلمين هناك. أذكر من بينهم صحفيًا من صحيفة الاتحاد الإماراتية، الذي نقل انطباعًا واسع الصدى عن نشاط الحزب، ووجّه دعوةً رسميةً لقيادته لزيارة الإمارات العربية المتحدة.

كان السفر إلى الخارج في تلك الأيام أمرًا عسيرًا؛ فالمواطن السوفييتي لا يستطيع مغادرة البلاد إلا بعد حصوله على دعوةٍ رسميةٍ خارجية يقدّمها للسلطات لاستصدار جواز السفر.

ومن بين الدول العربية، كانت الجزائر من أكثرها انفتاحًا وتعاونًا، فبمبادرةٍ من الأخ خوليد، جرى ترتيب دعوةٍ رسميةٍ لزيارة الجزائر عقب فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات البلدية — الحدث الذي كشف عن المدّ الإسلامي الصاعد في البلاد.

حدثني خوليد بعد عودته كيف صادف وصوله تلك المظاهرات الحاشدة التي نظمها الإسلاميون للمطالبة بالانتخابات العامة، وكيف غمره شعورٌ بالفخر والدهشة وهو يرى الجماهير تهتف بشعاراتٍ إسلاميةٍ علنيةٍ بعد عقودٍ من الكبت، فقال لي: "شعرت أن ما نحلم به ليس بعيد المنال".

ولم تقتصر الاتصالات على ذلك؛ فبعد أشهرٍ قليلة، تلقّت قيادة حزب النهضة الإسلامي دعوةً للمشاركة في المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الأول، الذي انعقد في الخرطوم في ربيع عام 1991 بدعوةٍ من الدكتور حسن الترابي.

كان المؤتمر، المنعقد بين 25 و28 أبريل، ملتقى واسعًا جمع أكثر من خمسمئة شخصيةٍ فكريةٍ وسياسيةٍ من خمسٍ وأربعين دولة، هدف إلى توحيد جهود الحركات الإسلامية وإيجاد إطارٍ شعبيٍّ موازٍ لمنظمة المؤتمر الإسلامي الرسمية.

كانت أجواء الخرطوم يومها مزيجًا من الأمل والحماسة؛ أملٍ بولادة مشروعٍ إسلاميٍّ جامع، وحماسةٍ امتزجت بالقلق من اختلاف الرؤى والمناهج بين التيارات الإسلامية.

هناك، على ضفاف النيل الأزرق، التقت قيادة الحزب بعشراتٍ من رموز الحركة الإسلامية في العالم العربي وآسيا وإفريقيا، في لقاءاتٍ مثمرةٍ فتحت أبواب التعاون والدعم المتبادل.

وقد أخبرني حيدر جمال أن من أعمق اللقاءات وأثراها كانت الجلسة التي جمعتهم بالمفكر الإسلامي البارز الدكتور حسن الترابي، حيث تطرّق الحديث إلى مستقبل الحركات الإسلامية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وترك ذلك اللقاء أثرًا بالغًا في نفوس وفد الحزب.

خرج ممثلو الحزب من الخرطوم وهم يشعرون للمرة الأولى أنهم جزءٌ من حركةٍ عالميةٍ أوسع، وأن التجربة السوفييتية لم تعد معزولة، بل باتت امتدادًا طبيعيًا لجسد الأمة الإسلامية الكبير.

وفي تلك الفترة أيضًا، فُتحت أبواب الحج للمرة الأولى منذ عقود أمام مسلمي الاتحاد السوفييتي، فكانت رحلة المشاعر امتدادًا لرحلة الفكر؛ إذ التقى الحجاج القادمون من جمهوريات القوقاز وآسيا الوسطى بإخوانهم من شتى أنحاء العالم الإسلامي، في مشهدٍ مهيبٍ جمع بين عودة الروح وتلاقي الذاكرة.

في نوفمبر 1991، زار موسكو الأستاذ برهان الدين ربّاني—زعيم المجاهدين الأفغان ومؤسِّس الجمعية الإسلامية—على رأس وفدٍ من قادة المقاومة، في سياق محادثات ما بعد الانسحاب السوفييتي من أفغانستان (فبراير 1989) وما تلاه من بحثٍ عن مخرجٍ سياسي ينهي التدخلات الخارجية ويقيم حكومةً مستقرة، مع تناول ملفات حسّاسة كقضية المقاتلين السوفييت المفقودين.

توجّهت قيادة حزب النهضة الإسلامي إلى مقرّ إقامة الوفد الأفغاني والتقته، والتُقطت صورٌ تذكارية توثّق تلك اللحظة غير المألوفة. كانت الخطوة مخاطرةً حقيقية؛ إذ ظنّ بعض الحُرّاس والمرافقين السوفييت أنّ اللقاء جزءٌ من “عملية تفاوضٍ رسمية”، فلمّا تبيّن لهم أنّه تواصلٌ بين مسلمين داخل الاتحاد السوفييتي وخصوم الأمس من الأفغان، اشتدّ غضبهم. ومع ذلك—كما قال لي الدكتور أحمد قاضي وهو يبتسم—كانت تلك المصافحة في موسكو إشارةً مبكّرةً إلى ولادة أفقٍ جديدٍ يتجاوز رواسب الحرب وحدودها.

سافرتُ غيرَ مرّةٍ بصحبة الدكتور أحمد قاضي أختايف، في إطار عمله الحزبي لتفقّد فروع حزب النهضة الإسلامي والاطّلاع على نشاطاته في الجمهوريات المختلفة.

كانت أولى رحلاتنا إلى أوزبكستان، عقب المؤتمر التأسيسي العسير للحزب هناك، حيث التقينا بالشيخ عبدالله أوته، أمير الحزب في أوزبكستان – رحمه الله – وبِتنا عنده لياليَ عدّة، نسمع منه أخبار العمل الإسلامي في تلك الديار وتحدّياته اليومية، ونلمس صدق إيمانه رغم الحصار والتضييق.

ومن هناك اتجهنا نحو وادي فرغانة، فزرنا الشيخ عبد الأحد (فرّج الله كربَه) في نمنغان، ثم في اليوم التالي سافرنا إلى أنديجان للقاء الشيخ عبد الولي قاري – رحمه الله – وكان رجلًا فذًّا من تلك الطينة النادرة التي تصوغها المحن وتغذّيها التجارب؛ يجمع بين الصلابة والإيمان والبساطة.

لن أستفيض في الحديث عن تلك الزيارة الآن، لأنني أعتزم، بإذن الله، أن أخصّها وغيرها بمقالٍ لاحقٍ عن ذكرياتي في أوزبكستان، ففيها من العِبَر والمشاهد ما يستحق أن يُروى على مهل.

كما رافقتُ الدكتور أحمد قاضي في رحلةٍ إلى قازان للمشاركة في المؤتمر التأسيسي لمركز الشباب الإسلامي “إيمان”، وكنت قد كتبت شيئًا عن تلك الزيارة في مقالي عن الشيخ ولي الله يعقوبوف، وربما أعود إليها لاحقًا بتفصيلٍ أوسع.

وسافرنا معًا أيضًا في جولةٍ إلى شمال القوقاز، شملت عدّة مدنٍ ولقاءاتٍ مع شخصياتٍ دعويةٍ فاعلة، واختُتمت بزيارةٍ خاصةٍ لبيته في قرية كودالي في جبال داغستان.

هناك، بين سفوح الجبال ونسيمها البارد، رأيتُ جانبًا آخر من شخصية أحمد قاضي؛ إنسانًا بسيطًا، يزرع بيديه، ويستقبل ضيوفه بابتسامةٍ هادئةٍ وكرمٍ لا يُنسى.

كانت تلك الرحلات، بما حملته من معاني الأخوّة والتجارب المشتركة، جزءًا لا يُفصل من تلك المرحلة الزاخرة بالأمل والعمل، مرحلةٍ ستبقى من أجمل محطات العمر.

في مارس 1991، وبينما كانت البلاد تغلي بالتحوّلات المتسارعة، دعت قيادة حزب النهضة الإسلامي المسلمين في جمهوريات الاتحاد السوفييتي إلى التصويت لصالح الحفاظ على الاتحاد السوفييتي كاتحادٍ متجدّد، مؤكدةً دعمها لوحدته السياسية والاقتصادية. وقد نُشرت هذه الدعوة في مقالٍ عبر صحيفة ليتراتورنايا روسيا، حمل رؤية الحزب لمرحلةٍ كان فيها التفكك يهدد بانهيار شامل وفوضى واسعة.

وفي الاستفتاء الذي جرى في 17 مارس 1991، طُرح السؤال على المواطنين:

"هل ترى ضرورة الحفاظ على الاتحاد السوفييتي كاتحادٍ متجدّدٍ من جمهورياتٍ متمتعةٍ بالمساواة والحقوق الكاملة؟"

شاركت معظم الجمهوريات في التصويت، باستثناء جمهوريات البلطيق الثلاث (ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا) وجورجيا وأرمينيا ومولدوفا التي قاطعت الاستفتاء.

كانت النتيجة واضحة: نحو 76٪ من المصوّتين أيدوا خيار “نعم”، بينما بلغت نسبة التأييد في جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز أكثر من 90٪، وهي الأعلى بين جميع مناطق الاتحاد. وقد عُدّ هذا الموقف الشعبي تعبيرًا عن رغبة المجتمعات المسلمة في الاستقرار والحفاظ على نسيجها الاجتماعي والاقتصادي، أكثر منه تمسكًا بالشكل السياسي القديم. أما من منظور قيادة الحزب، فكان دعمها لبقاء الاتحاد خطوةً سياسيةً واعية، تهدف إلى حماية المكتسبات الإسلامية الناشئة من التفكك، وتأمين فضاءٍ مشتركٍ يتيح استمرار النشاط الدعوي والسياسي في بيئةٍ مستقرةٍ نسبيًا.

غير أن انقلاب أغسطس 1991 أجهض محاولات إصلاح الاتحاد من الداخل، وزاد الشكوك حول قدرة المركز على الاستمرار، لتبدأ بعده موجةُ الاستقلالات المتلاحقة.

في أواخر نوفمبر عام 1991، نُظِّمت أول دورة تدريبية في العمل السياسي بمشاركة مدرّبٍ ذي خبرة من الأردن، واستمرّت أسبوعًا كاملًا، وحضرها عدد محدود من كوادر وقيادات حزب النهضة الإسلامي.

جاءت هذه الدورة استجابةً لحاجةٍ ملحّة شعر بها الإخوة في قيادة الحزب، بعد أن تبيّن أن معظم الكوادر تفتقر إلى المهارات السياسية والتنظيمية نتيجة عقودٍ طويلة من احتكار الحزب الشيوعي لمجال العمل العام.

وقد هدفت الدورة إلى تأهيل القيادات المتوسطة وتزويدها بأسس الفهم السياسي وأساليب العمل المؤسسي والإدارة التنظيمية الحديثة، بما يمكّنها من أداء دورٍ فاعل في المرحلة الجديدة التي كانت تتشكّل آنذاك.

كان الاتفاق أن تُعمَّم مثل هذه الدورات المكثفة على الأقاليم، وأن يُعدّ عددٌ من المدرّبين المحليين لتولّي مهام التدريب في مناطقهم، في إطار خطةٍ لتوسيع قاعدة الكوادر المؤهلة سياسيًا وتنظيميًا.

غير أنّ الأحداث في البلاد تسارعت على نحوٍ غير متوقّع؛ فانهار الاتحاد السوفييتي، ومعه انهارت الدولة المركزية ودخول البلاد بأسرها في دوامة متتالية من الأزمات والاضطرابات والاقتتال، الأمر الذي حال دون مواصلة تنفيذ هذا البرنامج، خاصةً بعد تفكك الحزب وتشتّت قياداته.

وكان ذلك الحدث آخر نشاط منظم قبل انهيار الدولة وبداية مرحلةٍ جديدة من النشاط السياسي والدعوي.

انهار الاتحاد السوفييتي رسميًا في ديسمبر عام 1991، في أكبر كارثةٍ جيوسياسية في القرن العشرين – كما وصفها لاحقًا الرئيس فلاديمير بوتين – غير أن علامات الانهيار كانت باديةً للكثيرين قبل ذلك بوقتٍ طويل.

لم تتفكك الهياكل الحكومية فحسب، بل أصاب التصدعُ جميع البنى الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الاتحادي، بما في ذلك البنية التنظيمية لحزب النهضة الإسلامي الذي كان لا يزال فتياً.

أدى التفكك إلى تفاقم المشكلات الداخلية في الجمهوريات الإسلامية، واندلاع أعمال عنفٍ وصداماتٍ بين العصب المحلية الساعية لتقاسم النفوذ، فاشتعلت الأزمات في أذربيجان وأوزبكستان، وبلغت ذروتها في طاجيكستان التي انزلقت سريعًا نحو حربٍ أهليةٍ طاحنة.

وفي ظلّ هذا الاضطراب، عقد فرع الحزب في طاجيكستان مؤتمرًا جديدًا في 26 أكتوبر 1991، أعلن فيه قيام حزبٍ مستقلٍّ باسم حزب النهضة الإسلامي الطاجيكي، حضره نحو 657 مندوبًا و310 ضيفا، من داخل البلاد وخارجها. كان ذلك إيذانًا بانتقال الحزب من الإطار الاتحادي العام إلى الكيان الوطني المحلي، وفق واقعٍ سياسي جديد فرض نفسه بقوة السلاح والحدود.

أمّا في أوزبكستان، فقد تصاعد القمع ضدّ المعارضة عمومًا، وبدأ الرئيس إسلام كريموف بترسيخ حكمٍ استبداديٍّ صارم، فاختُطف عبدالله أوته، زعيم فرع الحزب هناك، مع عددٍ من رفاقه، ولا يزال مصيرهم مجهولًا إلى اليوم، رغم ما تردّد من أنباءٍ عن تصفيتهم.

وبفقدان الحزب لقاعدته الأوسع في آسيا الوسطى، وضعف فروعه في روسيا الفدرالية، واندلاع الخلافات بين مكوّناته في القوقاز بسبب المسألة الشيشانية، تهاوى البناء الاتحادي لحزب النهضة الإسلامي السوفييتي بصمت.

تلاشى كما تتلاشى الموجة بعد انكسارها، دون بيانٍ أو نعيٍ رسمي، تاركًا وراءه إرثًا رمزيًا كبيرًا وتجربةً فريدةً كانت أول محاولةٍ لتنظيمٍ إسلاميٍّ علنيٍّ في فضاءٍ ظلّ مغلقًا لعقود طويلة.

لم يكن انطفاء حزب النهضة الإسلامي مجرّد نتيجةٍ لانهيار الاتحاد السوفييتي، بل ثمرةَ تفاعلٍ معقّدٍ بين السياسة والمجتمع والفكر. فمع تفكك الإطار الاتحادي، فقد الحزب غطاءه القانوني، ووجد نفسه أمام جمهورياتٍ وليدة تتوجّس من كل ما يحمل صبغةً دينيةً أو تنظيمية مستقلة.

كما أن بنيته التنظيمية الهشّة لم تكن مؤهَّلة للتعامل مع واقعٍ جديدٍ قوامُه الدولة الوطنية لا الفضاء الاتحادي المشترك. تباينت أولويات الفروع بين القوقاز وآسيا الوسطى، وتقدّمت الولاءات القومية على الانتماء الفكري.

وزاد الأمر تعقيدًا غيابُ الخبرة السياسية لدى معظم القيادات، إذ جاؤوا من ميادين العلم والدعوة لا من ساحات العمل الحزبي. ومع تصاعد النزعات القومية وتشدّد الأنظمة الجديدة، بدا الحزب وكأنه يحاول استعادة فضاءٍ سياسيٍّ لم يعد موجودًا.

ومع ذلك، فإن الفكرة لم تمت؛ فقد تحوّلت إلى تيارٍ ثقافيٍّ وروحيٍّ ظلّ حاضرًا في الوعي الإسلامي في روسيا وآسيا الوسطى لعقودٍ لاحقة، يذكّر بتلك المرحلة التي تكلّم فيها الصمت لأول مرة.

لم يكن حزب النهضة الإسلامي حركةً متطرفة، كما يحاول بعض الكتّاب — من ذوي الأسلوب المثير أو النزعة المعادية للإسلام — أن يصوروه.

كان قادته، وعلى رأسهم الدكتور أحمد قاضي، بعيدين كلّ البعد عن أي توجّهٍ عنيف؛ فقد كرّسوا حياتهم لخدمة الإسلام بالعلم والتربية، لا بالسلاح أو الصدام.

كان مجلس الحزب يدعو إلى دمج الإسلام في المجتمع المدني، وإحياء القيم الأخلاقية والروحية التي طُمست في زمن الإلحاد المتشدّد، والدفاع عن حقوق المسلمين المسلوبة ضمن أطرٍ سلميةٍ وقانونيةٍ مشروعة.

لم يكن هدفهم تقويض الدولة، بل إصلاحها من الداخل؛ وإعادة الإسلام إلى موقعه الطبيعي في حياة الناس كمصدرٍ للرحمة والعدالة لا كمجالٍ للصراع.

ومع ذلك، لا يمكن إغفال أن تفكك الحزب، وتشدّد المسؤولين المحليين في ملاحقة أعضائه، خلقا فراغًا خطيرًا استغلّته تياراتٌ أكثر حدّة.

وكان ذلك أحد الدروس الكبرى التي خلّفتها التجربة: أن الاعتدال لا يصمد بلا حماية مؤسسية، كما أن الحماسة بلا وعي تُفضي إلى التطرّف.

رغم ما أصاب حزب النهضة الإسلامي السوفييتي من تفككٍ وضياعٍ تنظيمي، فإن أثره الفكري والروحي ظلّ ممتدًا في جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز، وفي أوساط الجاليات المسلمة داخل روسيا نفسها.

لقد كان تأسيس الحزب حدثًا غير عادي في فضاءٍ ظلّ مغلقًا لعقودٍ أمام أيّ نشاطٍ دينيٍّ أو سياسيٍّ مستقل، ولذلك مثّل الحزب — بحدّ ذاته — تمرينًا مبكرًا على العمل العام، وعلى استعادة المسلمين لحقّهم في التعبير والمشاركة بعد زمنٍ طويلٍ من الصمت.

توارثت الأجيال التي جاءت بعده فكرة العمل الإسلامي المؤسسي، وإن بأسماءٍ وراياتٍ مختلفة.

وفي الجمهوريات التي شهدت ويلات الحروب، ظلّ ذكر الحزب وأثر رجاله حاضرًا في الذاكرة الجمعية كرمزٍ لبدايات الصحوة، ومحاولةٍ جريئةٍ للقول إن الإسلام ليس ماضياً منسيًّا، بل طاقةٌ حيّة قادرةٌ على الإسهام في بناء المستقبل.

أما في روسيا، فقد واصل تلامذة تلك المرحلة مسيرة الدعوة والتعليم، وأسس بعضهم مؤسساتٍ خيريةً وثقافيةً ومدارس، تخرّج فيها جيلٌ جديدٌ حمل مشعل الهوية والإيمان.

لقد كان إرث الحزب الحقيقي في الوعي لا في التنظيم، وفي الفكرة لا في البنية.

فما بدأ كمؤتمرٍ في أستراخان، تحت ضغط المراقبة والريبة، تحوّل إلى مدرسةٍ فكريةٍ كاملة، تؤمن بأن الإسلام لا يمكن أن يُختزل في الشعائر، بل هو مشروعٌ للحياة الكريمة والكرامة الإنسانية.

وهكذا، أسدل انهيار الاتحاد السوفييتي الستار على فصلٍ فريدٍ من فصول النهضة الإسلامية في تلك البلاد، تاركًا وراءه رجالًا حملوا الفكرة ثم تفرّقوا مع رياح العاصفة.

لم يكن حزب النهضة الإسلامي تنظيمًا سياسيًا فحسب، بل كان – في جوهره – حلمًا بأن يعود للإيمان مكانه في حياة أمةٍ طُمست ملامحها لعقود.

وحين أعود بذاكرتي إلى تلك السنوات، أراها كصفحاتٍ من كتابٍ لم يكتمل بعد؛ صفحاتٍ كتبتها دماء الشهداء، ودموع الأمهات، وخطى الدعاة الذين حملوا الحلم في زمنٍ كان الحلم فيه تهمة.

لقد كان حزب النهضة الإسلامي أول نافذةٍ فُتحت للمسلمين بعد عقودٍ من الإقصاء، نافذةً رأوا منها الضوء ثم دفعوا ثمنه غاليًا.

وربما لم يصمد البناء طويلاً، لكنه أيقظ في النفوس معنى المبادرة والمسؤولية، وأثبت أن بذرة الحرية، وإن دُفنت، لا تموت.

أما نحن الذين شهدنا تلك البدايات، فما زلنا نحمل في الذاكرة وجوه أولئك الإخوة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، نراهم في كل حلمٍ عن عدلٍ وكرامةٍ ونهضةٍ مؤجلة، وكأن صوتهم يأتي من بعيدٍ يقول:

“قد لا نحصد ما زرعنا، لكن يكفينا أننا زرعنا في أرضٍ ظنّ الناس أنها قاحلة.”

وهكذا تبقى تجربة حزب النهضة الإسلامي صفحةً من صفحات التاريخ الحديث، لكنها بالنسبة لي كانت ومضةً من الروح، علّمتنا أن الحلم، مهما بدا مستحيلاً، يستحق أن يُحمل… وأن يُروى.

-------------------------------------------------------

هذا النص شهادةٌ شخصية، تُروى كما عاشها كاتبها، لا كما دوّنها المؤرخون.

IslamNews.Ru وكالة الأنباء

تسجيل الدخول ب: