في زمنٍ كانت فيه مكة بعيدة، لا تُرى إلا في الأحلام أو على بطاقات يتناقلها الغرباء، وقعت لحظة خاطفة على شاشة تلفاز سوفييتي، فهزّت قلبًا عطِشًا لرؤية البيت العتيق.

هذه حكاية شوقٍ اشتعل في قلبٍ محجوب، وحنينٍ تسلّل من خلف الجدران الحديدية، ليضيء الروح بصورة واحدة… صورة تحوّلت إلى وعدٍ لا يخبو.

في لقاءٍ دافئ مع الصديق محمد صلاح الدينوف، وبين حديث الذكريات التي لا يغيب صداها، حدّثني عن ذكرى عميقة ما زالت محفورة في قلبه، وقعت في فصل الشتاء من عام 1979.

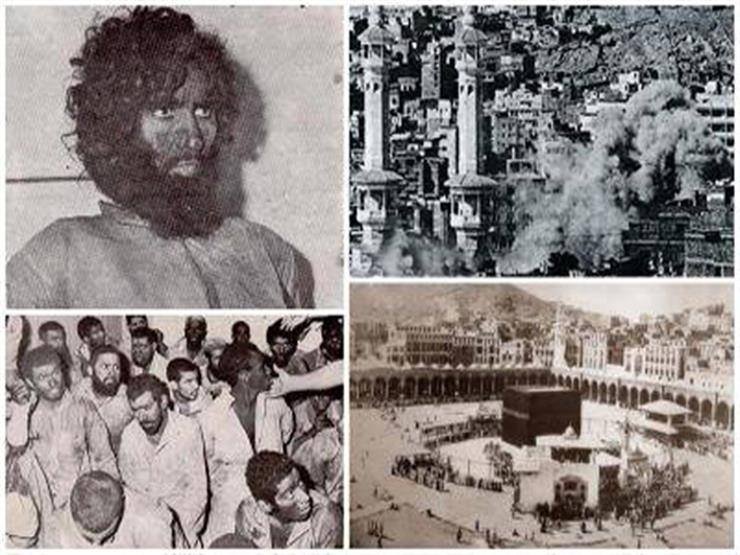

يقول: كنت أتابع التلفزيون السوفييتي حين عرض صورًا من الحرم المكي الشريف، بعد حادثة الاقتحام الشهيرة. لم يشدّني الحديث عن المجموعة المتشددة التي ادّعت ظهور مهديّها، بقدر ما شدّني ذلك المشهد المهيب: الكعبة المشرفة، تتلألأ كجوهرة مضيئة في قلب الليل.

شعرتُ وكأن جدارًا من حديد يفصلني عن مكة قد انهار فجأة، لتطلّ عليّ بنورها، تملأ قلبي بالرهبة والسكينة في آن واحد.

كانت تلك أول مرة تقع عيناي على الكعبة؛ فما عهدنا في أيامنا تلك سوى رسومات قديمة أو بطاقات ورقية كان يجلبها الطلبة الأجانب من أوطانهم، يتناقلها المسلمون كمن يتناقل كنزًا نادرًا.

التفتُ إلى أبي، تغمرني فرحة طفل يكتشف عالَمًا جديدًا، وقلت:

– لا بد أنهم سيعيدون عرض الحدث في برنامج فريميا الساعة التاسعة. ما رأيك لو سجّلناه لنرى الكعبة متى شئنا، ونريه لإخواننا؟

فرح أبي بالفكرة، وقال متردّدًا:

– فكرة طيبة، ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟

قلت بثقة:

– لدى الأخ محمد صالح التونسي جهاز تسجيل سينمائي. إن استعنا به، حفظنا المشهد إلى الأبد.

في مساء بارد، مضينا معًا يقودنا الشوق نحو سكن معهد الطاقة عند محطة أفياماتورنايا. كانت زيارة الأجانب للسكن في ذلك الوقت من المحظورات، لكن هيهات أن يقف ذلك في طريقنا.

كان هواء نوفمبر في موسكو قاسيًا، يلسع الوجوه، لكن حرارة الشوق جعلتنا نحثّ الخطى؛ كيف لا ونحن ننتظر لقاءً جديدًا مع بيت الله الحرام؟ ومع كل خطوة كنا نقترب فيها من السكن، كنت أشعر أني أقترب أكثر من مكة، كأن المسافة بين موسكو والبيت الحرام تختصرها تلك اللحظات القليلة.

وقفنا في أزقة الحيّ الطلابيّ حائرين: أيّها سكنُ الأخ محمد صالح؟ سألنا كثيرًا من الطلبة حتى دلّونا أخيرًا على المكان. غير أن الحارس، بوجهه المتجهم، حال بيننا وبين الدخول. حاولنا إقناعه قائلين إننا نريد بضع دقائق فقط للحديث مع صديقنا، لكنه ظلّ كالصخر.

لم نيأس؛ وجدنا طالبا أرسلنا معه قصاصة ورق صغيرة أننا مُنعنا من الدخول ورجونا محمد صالح أن ينزل لنكلّمه.

خرج إلينا دهشًا؛ فهذه أول مرة نأتي إلى سكنه. شرحنا له الفكرة بلهفة، ورجوناه أن يجلب جهاز التسجيل كي لا تضيع اللحظة. ابتسم موافقًا.

رجعنا إلى البيت بأسرع ما يكون، وجلسنا نترقب، وقلوبنا ترجف، حتى كدنا نسمع دقاتها. لم تكن أعيننا معلّقة بالشاشة وحدها، بل كانت قلوبنا تحلّق بالسماء، كأننا نرجو الله أن يمنّ علينا بتلك اللحظة من جديد.

تلاحقت أنفاسنا مع دقات الساعة في مقدمة البرنامج، وفي تمام التاسعة انطلقت موسيقى فريميا العالية، تملأ المكان بإيقاعها المحفِّز.

بدأ المذيع كعادته باستعراض إنجازات العمال والفلاحين. قلت في نفسي: حسنًا، هذا مهم، ولكن هناك خبر آخر ننتظره… هيّا بسرعة!

واصل المذيع حديثه متفاخرًا بالإنجازات العظيمة للاقتصاد السوفييتي. كنا نتابع بأعين شاردة، نعدّ الثواني، نحبس الأنفاس، ننتظر اللحظة الفريدة.

حتى جاءت الفقرة الدولية… فإذا بالمفاجأة تهوي بنا أرضًا. لم يعيدوا بثّ ذلك المقطع. كأنهم ندموا أصلاً على عرضه. سالت الدموع من أعيننا لحظتها، بين خيبة وأمل، إحباط وامتنان.

لم نعد نفرّق بين دموع الحسرة ودموع الشوق؛ فكلها انسكبت من قلب عطِش لرؤية البيت العتيق.

سكتنا برهة، غمرنا إحباط عابر، ثم غلبنا الامتنان. فقد أكرمنا الله – ولو لدقائق قصيرة – أن وقعت أعيننا على الكعبة الشريفة لأول مرة، وسط عالم كان يحجب عنها كل سبيل.

كانت دقائق قليلة، لكنها حفرت في القلب أثرًا لا يُمحى، كجمرة من شوق لم تنطفئ حتى اليوم.

ومنذ تلك الليلة، لم تعد مكة بعيدة كما كنا نظن؛ فقد استقرّت صورتها في قلوبنا، تشعّ كنجمة لا تخبو. كانت لحظات معدودة على شاشة باردة، لكنها تحوّلت في أرواحنا إلى عمرٍ من الشوق والحنين… عمرٍ لا يطفئه البُعد، ولا يحجبه جدارٌ من حديد.

تلك الصورة حفرت في قلبي، وصارت وعدًا وعهدًا، بأنني مهما فعلت بي السنين، سيقودني الحنين يومًا إلى البيت العتيق.

وبهذا ختم محمد حديثه… حديث ذكريات جميلة من زمن صعب.

IslamNews.Ru وكالة الأنباء

تسجيل الدخول ب: