اللقاء الأول في فوستوتشنَيا

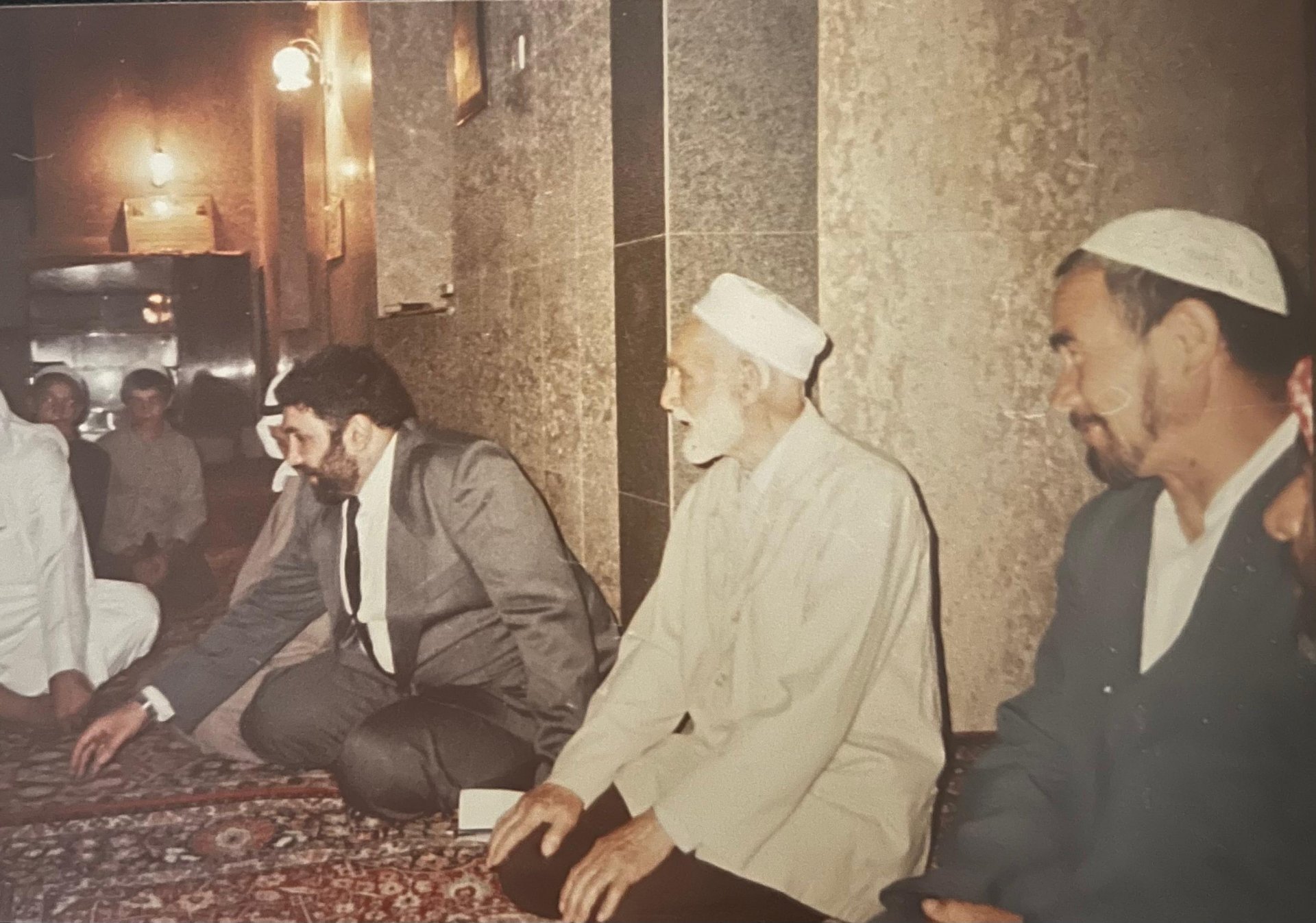

في ربيع عام 1992 قادتني الأقدار إلى قرغيزستان برفقة ثلة من كبار العاملين في الميدان الخيري من الكويت، يتقدّمهم الشيخ يوسف الحجي (أبو يعقوب) والشيخ عبد الله المطوّع (أبو بدر) رحمهما الله.

كانت وجهتنا قرية صغيرة وادعة على مشارف العاصمة بيشكيك تُدعى فوستوتشنيا. بدت القرية كأنها على حافة العالم؛ بيوتٌ متواضعة وحقولٌ تمتدّ حتى الأفق، وصمتٌ يخترقه خرير ماء وصدى أذانٍ بعيد.

وفي قلب هذا السكون كان يقطن رجل جعل من القرية منارة علم ونور: الشيخ إلياس بن الحاج علي الأَقْوَشي.

دخلنا بيته المتواضع، فاستقبلنا بابتسامته العريضة ووجهٍ يشرق هيبةً وقارًا. كان قد تجاوز الثمانين، لكن عينيه تشعّان صفاء وذكاء يضاهي الشباب. جلس بيننا يسأل بلطف عن أحوالنا وعن أوضاع المسلمين في فلسطين، وراح يذكر قرى داغستان واحدةً واحدةً، بذهن متقد، وذاكرة حادة، كمن يراجع أسماء أبنائه.

منذ اللحظة الأولى أدركنا أننا لم نلِج بيتا نمطيّا، بل رحاب مدرسة إيمانية حية يتدفّق منها الصفاء والثبات كنور مشكاة عريقة لا يخبو، ولم ندرِ أن هذا اللقاء سيكون أحد تلك المنعطفات الملحوظة في نظرة المرء إلى معنى الصبر والإيمان.

الطفولة والبدايات في أقوشه

وُلِد الشيخ إلياس عام 1909 في بلدة أقوشه بداغستان، تلك البلدة الجبلية التي اشتهرت بعلمائها وصلابة رجالها، وعزيمة أهلها وتمسكهم بدينهم. نشأ في كنف والده شيخ الإسلام الحاج علي، وهو منصب يوازي منصب المفتي العام في تلك الحقبة، فتشرّب قلبه حبّ العلم منذ صغره.

تلقى علومه على يد والده وإخوته الذين كانوا جميعًا من العلماء المعتبرين، ثم على يد كبار علماء البلدة، وعُرف بوقاره منذ صباه، يجلس متواضعًا في حلقات العلم، حاضر الذهن، حلو المعشر، يحسن الإصغاء قبل أن يتكلّم، وقد ظلّ كذلك حتى شيخوخته، ذاكرةً لا تخطئ، ولسانا لا يتعجّل.

في جحيم سيبيريا: محنة الإيمان

عاصر الشيخ إلياس حاجي الأَقْوَشي الحربَ العالمية الأولى، ثم سقوطَ القياصرة إثر الثورة، فبزوغَ الحكم السوفييتي وما تبعه من موجة اضطهادٍ طالت العلماء وأهل الدين، فكان نصيبه الاعتقال والنفي إلى سيبيريا حيث واجه مع رفاقه بردًا لا يُطاق، وجوعًا لا يُحتمل، وعزلةً لا تُكسر إلا بآياتٍ يتهامسون بها سرًّا. وهناك، في أقاصي الشمال، وسط أهوال العذاب، كان لسانُ حاله يقول: لن يطول ليل الظلم، فدولة الباطل ساعة.

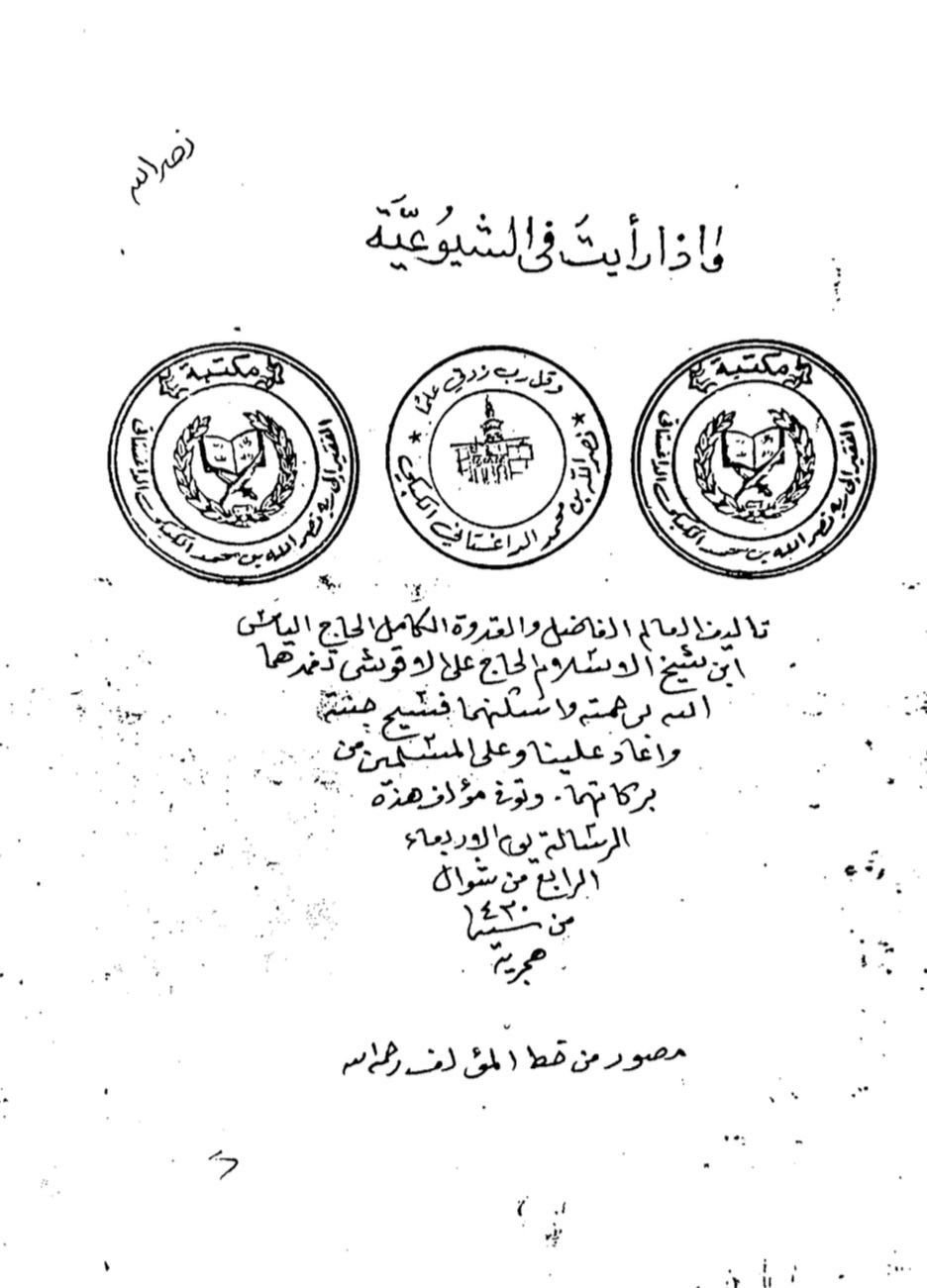

كتب لاحقًا عن تلك التجربة الصعبة في مخطوطه "ماذا رأيت في الشيوعية"، واصفًا قسوةَ الظروف، ومرارةَ العمل القسري، ومصيرَ رفاقه المنفيين:

"بعد مقاساة تلك الشدائد، يضعف حالهم يومًا بعد يوم، حتى يؤول أمرهم إلى أن يُقضى أجلهم المحتوم في تلك الغربة، أو يُقضى أجلهم المحكوم فيرجعون إلى أهلهم وهم قليل."

كلمات تهزّ القلب وتستحضر قسوةَ المحنة، لكنها أيضًا تفيض صبرًا وثباتًا نادرين.

حين تجمّد الجسد وبقي الإيمان حيًّا

لم تكن محنةُ الشيخ إلياس مجرّد اعتقالٍ عابر، بل كانت استمرارًا لبلاءٍ عمّ البلاد، ورحلةَ عذابٍ امتدّت سنواتٍ في السجون ومعسكرات الاعتقال السوفييتية. كانت محنةً أصابت أسرته كلّها كما أصابت غالبية القرى والبلدات؛ فلم يكد يسلم منها بيتٌ في داغستان، بل في القوقاز كلّه، وقد سُجن أخواه الأكبران محمد وحسب الله عام 1928، ثم اعتُقل هو في عام 1932، فغدت الأسرةُ بأكملها بين السجون والمنافي.

بدأت رحلته من داغستان إلى مارينسك في غربي سيبيريا، حيث أُجبر على العمل في مزارع الدولة تحت البرد والجوع، ثم نُقل إلى أقصى الشرق الروسي، إلى تشيتا ثم فلاديفوستوك، فخاباروفسك للعمل في مدّ خطوط السكك الحديدية وسط الجليد القارس، في أعمالٍ شاقّةٍ جعلت من السجناء عمّالَ سخرةٍ يكدّون من الفجر حتى الليل مقابل كسرات خبز بالكاد تُبقيهم على قيد الحياة.

وقد وصف الشيخ تلك الأيام بنفسه في مخطوطه فقال:

"وبَقِيتُ هناك إلى أَنْ تَمَّتْ مدّةُ حَبسي، أَعْمَلُ في الأعمالِ الشاقَّةِ من الصباحِ الباكرِ إلى ظلمةِ العشاءِ، ومع طولِ مدّةِ العملِ اليوميّ لم يَكُنْ في وُسْعِنا إتمامُ مُعَدَّلِ العملِ المفروضِ علينا. وكانوا يُطْعِموننا ويَكْسُوننا بنسبةِ ذلك العمل؛ فمن أَتَمَّهُ في المائة فله كِيلُوغرام من الخبز، ومَنْ لم يُتِمَّه فبنسبته — إلى ثلاثِمائةِ غرامٍ — وهو أدناه، مع قليلٍ من الحساء لا يَشربُه أحدٌ اختيارًا.

وكانت برودةُ الشتاءِ أحيانًا تبلُغُ خمسًا وعشرين إلى ثلاثين درجةً تحت الصفر، وما نلبسُه على الأقدام كان أجزمةً شتويةً من لُبْدٍ تمتصُّ مذابَ الثلجِ والجليد، فتثقُل حتى نحملها بجهدٍ إلى مأوانا في المخيّمات المبنيّة على الأرض المتجمّدة بعد كسحِ الثلجِ وقطعِ الأشجار.

وكانت تلك المخيّمات هياكلَ من أغصانٍ غليظةٍ تُغطّى بكرابيسَ سميكةٍ، ويُنجَرُ من تلك الأشجار أَسِرّةٌ خشنةٌ ننامُ عليها كنومِ الأرنبِ، لا نفرشُ فوقها إلا ما تيسّر إن وُجد".

هذا النصّ وحده يُغني عن أي وصفٍ آخر، ويُظهر بوضوحٍ حجم المعاناة التي عاشها هو ورفاقه في جليد سيبيريا، حيث كان الجسد يتجمّد ولكن يبقى الإيمان حيًّا.

ولو نظرتَ إلى الخارطة لعرفتَ بُعدَ المسافات، وقسوةَ الظروف، ووعورةَ التضاريس التي أُجبروا على العمل فيها؛ فقد كان التنقّل بين هذه المواقع عذابًا في حدّ ذاته، إذ يُنقَل السجناء في عرباتٍ كالبضائع المكدَّسة في ظروفٍ غير إنسانية، يعانون ازدحامًا خانقًا، ونقصًا في الطعام والماء، وتفشّي الأمراض.

تلك الرحلات القاسية كانت مرحلةَ عذابٍ إضافية، يموت فيها كثيرون جوعًا أو ضربًا قبل أن يبلغوا وجهتهم البعيدة، في دورةٍ لا تنتهي من النقل والعمل، تستهدف الروح قبل الجسد، وتكرس اليأس وكسر الإرادة.

ورغم البرد القارس والحرمان، وظلم السجّان ورقابته المشدَّدة، لم ينقطع الشيخ عن صلاته وأذكاره، وظلّ يُقيمها سرًّا بين القاطرات، ويقرأ ما يحفظه من القرآن خافتًا، ويواسي رفاقه بكلمات الصبر واليقين، ليخرج من المنفى بعد سنواتٍ من الجلد والجوع والمرض جسدا منهكا، وروحا تعانق عنان السماء، وعينين تلمعان بيقينٍ لا يلين.

إرادةٌ لا تنكسر، وعزيمةٌ لا تلين

من مرَّ بتلك الأهوال كان، في الغالب، لِيرتدعَ ويعتزل، ويخاف من بطشٍ جرَّب قسوته؛ وكان ذلك هو الهدف من تلك المعتقلات: كسرُ النفوس قبل الأبدان، ومحوُ ما في القلوب من الإيمان.

لكن الشيخ إلياس خرج من السجون والمعتقلات أنقى صفاءً وأشدّ توقا للحرية، فواصل أداء رسالته وأمانة العلم، فالعلماءُ ورثةُ الأنبياء؛ أخذ يعلّم القرآن سرًّا، ويربّي الجيل الجديد على نور التوحيد، لتبقى الجذوة متقدة في القلوب، ثقةً ويقينًا بأن الأمر كلَّه لله، وبأنّه لن يكون في ملكوته إلا ما يريد.

شاهدٌ من الإيمان وشاهدٌ من الأدب

ما كتبه الشيخ إلياس حاجي الأَقْوَشي يعيد إلى الأذهان صفحاتٍ أخرى من الذاكرة الروسية، كتبها بعده المنشقّ السوفييتي ألكسندر سولجينيتسن في "أرخبيل غولاغ" و "يوم واحد في حياة إيفان دينيسوفيتش".

كلاهما عاش تجربة المعتقل، وتذوّق البرد والجوع والإهانة، ورأى الإنسان وهو يُسحق تحت آلة النظام الحديدية، ورغم أن الشيخ المسلم القادم من جبال داغستان، وسولجينيتسن الأرثوذكسي الآتي من قلب روسيا، ينتميان إلى عالمين مختلفين وعهدين متباعدين، فإنّ المعاناة والألم والأمل جمعت بينهما في إنسانٍ واحدٍ يرفض الذلّ ويأبي الهوان، ففي الجليد الممتدّ من فلاديفوستوك إلى الأورال، كان كِلا الرجلين يشهدان على وجعٍ واحد: وجع الإنسان في وجه الطغيان.

غير أن الفارق بين الشاهدين كان جوهريًا في زاوية الرؤية ومصدر الصبر: سولجينيتسن نظر إلى المعاناة بوصفها مأساة الوجود الإنساني في دولةٍ بلا ضمير، فكانت رواياته صرخةَ ضميرٍ ضد الاستبداد، أما الشيخ إلياس فكتب في ظلال الإيمان عن خوض معركة الإيمان ضدّ الظلم والإلحاد استنادا إلى ركن الله المتين.

وإذا كان سولجينيتسن قد قدّم شهادةً أدبية بلسان المثقف الذي اكتشف خواء المعنى الروحي في عالمٍ يعبد الدولة، فإنّ إلياس الأَقْوَشي قدّم شهادةً روحية بلسان المؤمن الذي وجد في السجن سياحة القلب، وفي العذاب لذّة القرب من الله. كلاهما كشف وجه النظام القاسي، لكن أحدهما رآه من ضيق رحِم الأرض، والآخر من رحب آفاق السماء، ويبقى لكلمات الشيخ إلياس صفاءٌ خاصّ، لأنها نبعت من روحٍ لم تنحنِ يومًا، وإرادةٍ لم تنكسر تحت نير الطغيان.

المشهد الإنساني المشترك

وفي ما وراء المقارنة الفكرية، ثمة مشهدٌ إنسانيٌّ أوسع يجمعهما؛ فكما كتب الشيخ إلياس حاجي عن ليل المعتقل الطويل في سيبيريا، كتب ألكسندر سولجينيتسن عن الليل الطويل نفسه في "أرخبيل غولاغ"، هناك حيث تتجمّد الدموع قبل أن تسيل، ويغدو الخبز حلمًا، والنَّفَس مقاومة.

كلاهما عبرا صقيعًا واحدًا وإن اختلفت لغتاهما، ورأيا الإنسان مصلوبًا بين الجوع والإيمان، يبحث عن معنى الكرامة وسط عالمٍ يريد أن يمحوها. ولئن نجا أحدهما بقلبٍ يتوضأ بالصبر، وكتب الآخر بقلمٍ يقطر دمًا ودمعًا، فإن الرسالة قد كانت واحدة:

أن الكلمة الحرة قادرة على فتح كُوَّةً في جدار الصمت، وأن الشهادة على الألم ليست حكاية ماضٍ، بل فعلُ خلاصٍ للروح.

قرية فوستوتشنيا محرابًا للنور والإيمان

بعد عودته من المنفى، وجد الشيخ نفسه منفيًا مرة أخرى بصورة مختلفة: إذ نُقل إلى قيرغيزستان ليعمل في المناجم، وهناك، في قرية فوستوتشنيا الزراعية، اجتمع حوله مهاجرون من داغستان، والدونغان، والأيغور، والقيرغيز، والقازاخ، فكانت القرية الصغيرة خليطًا من أممٍ متآخية في الإيمان والمحنة.

حوّل الشيخ بيته إلى مدرسة سرّية يعلّم فيها الصغار، ويربّي الشباب، ويواسي الكبار، حتى صار بيته مقصدًا للمهاجرين وطلاب العلم، ومن تلك الدار المتواضعة انطلق جيل من العلماء والأساتذة الذين نشروا علمه في داغستان وآسيا الوسطى.

لم يكل عن العمل والدعوة وقد ناهز التسعين، تراه يخط الأرض للمسجد الجديد، ويُجلس تلاميذه بين يديه كأبٍ حنون، يحدّثهم عن أيام الله، ويقول لهم: احفظوا دينكم كما تحفظون أنفاسكم، فبه الحياة.

الكتاب الذي نزف دموعًا

أثناء تلك الزيارة المباركة عام 1992 أهدانا الشيخ إلياس نسخةً من كتابه المخطوط بخطّ يده: "ماذا رأيت في الشيوعية؟".

لم يكن كتابًا عاديًا، بل شهادة حيّة كتبها رجلٌ خلُص من بين أنياب المحن، كل سطرٍ فيه يقطر حبرًا ودموعًا في آنٍ معا.. يستعيد المؤلف في صفحاته الأولى نشأته في بيت العلم، ثم يروي مشاهد من الاضطراب الذي عمّ داغستان إبّان الحرب الأهلية بين الجيشين الأحمر والأبيض، ويكشف في فصولٍ لاحقة زيف الشعارات الشيوعية التي خدعت الناس بالمساواة، بينما كانت في الحقيقة تُشيّد دولةً بلَبِنات الخوف والسراب. ثم كتب عن رفاقه في السجن، عن الجوع والبرد، وعن أولئك الذين قضوا غرباء وسط ثلوج سيبيريا، ثم ختم كتابه بالحمد لله على رؤيته سقوط الدولة الظالمة.

إنه ليس مجرد كتاب ذكريات، بل وثيقة إيمانية تنبض بالصدق، تذكّر الأجيال بأن للثبات ثمنًا، وأن نور الإيمان لا تطفئه أنظمة ولا حُقب ولو اجتمعت له.

وقد أُعيد طبع الكتاب مؤخرًا في داغستان بتحقيقٍ علميٍّ رصين على يد الباحث الشاب أحمد السلتوي، جزاه الله خيرًا، إذ شرح ألفاظه وعلّق على مصطلحاته، وقدم له، كما تُرجم إلى الروسية ليطّلع عليه من لا يحسن العربية، فيتعرف على تلك التجربة الفريدة من الثبات والإيمان، وصدر الكتاب بطبعته الجديدة عن دار "سلتو" في داغستان عام 2023م، مفتتحًا إياه بالآية الكريمة: ﴿وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾، ليغدو شاهدًا على عصرٍ حاول محو الدين، فأبَت كلماته إلا الردّ عليه بالخلود.

شهادتان تكسران الصمت: إلياس حاجي وسولجينيتسن

وعلى بُعد آلاف الكيلومترات، وبعد عقودٍ من الزمن، وقف الكاتب الروسي ألكسندر سولجينيتسن في قاعة نوبل عام 1974، يختصر مأساته ومأساة الملايين الذين سحقهم النظام نفسه بكلماتٍ قال فيها: "الأدب ليس مهنة، بل مهمة. والكاتب ليس مجرد راوٍ، بل شاهدٌ على الحقيقة. في بلدي، قُتل ملايين البشر في صمت، وكان الصمت هو الجلاد الأكبر. لقد كتبتُ لأنقذ أصواتهم من النسيان. إنه ليس كتابًا، بل قبرٌ جماعي مفتوح، وكل صفحةٍ فيه صرخة من ميتٍ لم يُدفن"، ونفس الكلمات، بحروفها وروحها، تنطق اليوم عن حال كتاب الشيخ إلياس حاجي الأَقْوَشي، الذي أنقذ أصوات المؤمنين من صمت النسيان.

التقى الرجلان في المعنى وإن افترقا في الطريق: هذا كتب ليُنقذ صوت الإنسان من النسيان، وذاك كتب ليُبقي نور الإيمان حيًّا في قلبه. كلاهما أدركا أن الكلمة الصادقة — حين تُكتب بمداد القلب — تصبح جسر عبور صوب الخلود.

الشيخ الإنسان

لم يكن الشيخ إلياس عالمًا فحسب، بل كان إنسانًا يفيض مروءةً ورحمة. عُرف بين تلاميذه وأهل قريته بأنه يجالسهم كما يجالس الأب أبناءه، يسمع لكلٍّ منهم، ويبتسم للجميع، لا يرفع صوته على صغير، ولا يُعرض عن سائل. كان يملك حضورًا مهيبًا، ومع ذلك يُداعب طلابه بلطفٍ ومزاحٍ خفيف. قال عنه أحدهم: "إذا جلسنا إليه شعرنا أننا أمام جبلٍ من العلم، وإن ابتسم ظننا أننا أمام نهرٍ من الرحمة". كان إذا تحدّث أسبغ الطمأنينة على من حوله، وإذا دعا خيّم السكون في المكان، وكأنّ الكلمات تخرج من أعماق تجربةٍ عاشها بكل تفاصيلها.

من مؤلفاته الأخرى كتابه القيّم "فرع آثار داغستان"، الذي جمع فيه خلاصة تاريخ الجبال الداغستانية من مصادر متفرقة، فصار مرجعًا أساسيًا لدارسي تلك المنطقة، لكن أعظم مؤلفاته هي تلك القلوب التي علّمها، والنفوس التي ربّاها.

ثناء العلماء عليه

لم يكن أثر الشيخ إلياس حاجي مقصورًا على المحيطين به من قيرغيزستان أو داغستان، بل بقيت ذكراه حيّة في ألسنة العلماء الذين عرفوه أو تتلمذوا عليه، وقد نقل تلميذه الشيخ عبدالمطلب الأَقْوَشي كما أورد محقق المخطوطة شهادةَ أحد أبرز تلاميذ الشيخ، وهو الشيخ مرزا حاج العياكي، في كتابه "علماء دركه في القرن العشرين"، قال فيها:"وكان رحمه الله من أذكياء العلماء ونصحائهم، جميل العبارة، حلو المحاضرة، كان مليحًا وحليمًا، محبوبًا عند الجميع لحسن هيئته وبشاشة وجهه، معتدل القامة حسن السمت، موصوفًا بكمال العقل ورباطة الجأش. كان صبورًا ومهيبًا، معظَّمًا في النفوس، لذيذ المفاكهة لا يخلو كلامه أحيانًا من المداعبة الطيبة والممازحة القليلة. ظلّ متمتّعًا بالحواس الخمس، متوقد الذهن، حاضر العقل حتى آخر حياته رغم مجاوزته التسعين من عمره."

كلمات تنضح تقديرًا ومحبة، ترسم ملامح العالم العامل الذي جمع بين العلم والحِلم، بين الوقار والبشاشة، فكان بحقٍّ منارة علمٍ وخلقٍ في زمنٍ عصيب.

الوداع الأخير

أطال الله عمر الشيخ إلياس حتى شهد ما كان يتمناه في سجنه البعيد: سقوط الطغاة، وعودة الأذان يعلو من جديد في مساجد القوقاز وآسيا الوسطى، وكان يردد في أواخر أيامه: "لقد رأيت الظلم يُهزم مرتين؛ مرةً حين صبرتُ عليه، ومرةً حين سقط".

وفي مساء الأربعاء 12 يناير 2000، سلّم الشيخ إلياس حاجي الأَقْوَشي الأمانة إلى بارئها عن عمرٍ جاوز التسعين عامًا، ودُفن في مهجره بقرية فوستوتشنيا في قيرغيزستان حيث أمضى سنواته الأخيرة مع طلابه ومحبيه.

عمَّ الحزنُ القرية، ثم عمَّ داغستان كلها، وضجّت مساجدُها بالدعاء؛ فقد غاب رجلٌ جمع العلم والزهد والصبر، وتوجها بيقين المؤمن ورقّة العارف، وكان وداعه ختام فصلٍ من تاريخ الدعوة في تلك الأصقاع؛ فصلٍ كتبه بعرق السنين، وجَلَدِ الإيمان، وصبرِ الرجال.

الإرث والوصية

ترك الشيخ إلياس وصيةً بخط يده تفيض صدقًا وتواضعًا، جاء فيها: "فإني أنا الفقير إلى رحمة الله تعالى، إلياس بن الحاج علي الأَقْوَشي، لما حملتني هذه الدار الفانية على نحو من تسعين سنة، وذقت فيها من عنائها وعذابها... وأوصي أولادي وأحفادي وأحبائي، كما أوصى يعقوب بنيه، أن يجتهدوا أن لا إله إلا الله، وأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون."

كانت تلك الكلمات آخر دروسه، درس التوبة والرجاء. وما تزال وفودُ الزائرين إلى اليوم تتوافدُ إلى قريته، يقرأون الفاتحةَ عند قبره، ويستعيدون سيرتَه، ويستذكرون خصالَه، كمن ينهلُ من نبعٍ لا يجف.

أما أنا، فكلما تذكّرت تلك الرحلة المباركة، رأيت أمامي ثلاثة وجوهٍ مضيئة، رحمهم الله جميعا: الشيخ إلياس الأَقْوَشي في قيرغيزيا، والشيخين الكويتيين عبد الله المطوع ويوسف الحجي، اللذين مثّلا روح الريادة الإسلامية في الكويت. فقد كان العم أبو بدر من كبار رجال الدعوة والعمل الخيري في العالم الإسلامي، أسّس مؤسساتٍ بقي أثرها في التعليم والإغاثة، وبقي ذكره بعد رحيله عام 2006 رمزًا للعطاء الذي عمّ البلدان. أما العم أبو يعقوب، فكان وزيرًا ومربّيًا ورئيسًا للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ونال عن إسهاماته جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام عام 2006، ورحل عام 2020 تاركًا سيرةً ناصعة وذكرى طيبة.

تلك الرحلة المباركة جمعتنا مع رجالٍ من جوهرٍ واحد: إيمانٌ لا يذوي، وعطاءٌ لا تحدّه أبعاد، وثقةٌ بأن العلم والعمل وجهان لعبادةٍ واحدة.

رحم الله الشيخ إلياس حاجي الأَقْوَشي، وجزاه عن أمته خير الجزاء، وبارك في ما ترك أثرا شاهدًا من طلابه ومؤلفاته، ودامت ذكراه في القلب نسيمًا عليلًا يذكّرنا بأن نور الإيمان لا يُطفئه ليلُ الاستبداد مهما طال.

علي أبوعصام

باحث في العلاقات الإسلامية في الفضاء السوفييتي السابق.

النص مستلهم من ذكريات الكاتب.

يمكن طلب كتاب الشيخ "ماذا رأيت في الشيوعية" من دار سلتو في داغستان.

خواطر من ومضات الذاكرة ولي الله يعقوبوف

"ميشار" نيجني نوفغورود: مآذن من رحم المعاناة

IslamNews.Ru وكالة الأنباء

تسجيل الدخول ب: