في صيف العام 1989 حملتني الأقدار إلى طاجيكستان، تلك الأرض التي تتفيّأ جبال بامير وتستظل بظلال أنهارها الباردة. كانت الرحلة بداية لاكتشاف عالم جديد، بسيط في مظهره، عميق في جوهره.

في بيوت الطين المتواضعة استشعرت دفء الاستقبال، وعلى سفوح الجبال رأيت صفاء الطبيعة يختلط بمرح الصحبة. وعلى ضفاف الأنهار جلست إلى شيخ مهيب يروي حكايات الصمود، وفي العاصمة دوشانبيه تأملت جدلية المدينة والريف. ثم دخلت "الحجرات" التي تحولت إلى مصانع رجال، واختتمت رحلتي في السوق المركزي، حيث تختلط أصوات الباعة بروائح الخبز والتوابل، كأنها خلاصة شعب.

كانت تلك الأيام تبدو وادعة، كما لو أنها لا تعرف إلا الصفاء والسكينة. ولم نكن نعلم أن هذه اللوحة الملوّنة ستتشقق بعد عامين فقط، وأن الطمأنينة التي ملأت الريف والأسواق والحجرات ستنقلب جحيمًا من نار.

إنها قصة وداعة تسبق العاصفة… وذكريات رحلتي الأولى إلى طاجيكستان قبل أن يدخلها زمن الدم والنار.

ذكريات كولاب

صيف عام 1989، شددنا الرحال إلى قرية وادعة من قرى طاجيكستان في منطقة كولاب، حيث استضافنا صديقنا المهندس سيد إبراهيم. جلسنا مساءً في بيته المتواضع، يغمرنا دفء الترحيب وهدوء القرية التي تتفيأ ظلال الجبال. كنت رابع القوم: المضيف سيد إبراهيم، ومعه سيد عمر وخوليد، ثم أنا.

كان لهب المصباح يتراقص على الجدران الطينية، يرسم ظلالاً متمايلة كأنها تشاركنا السمر. ابتسم سيد إبراهيم وقال وهو يمد بصره بعيدًا:

- "غدًا نصعد إلى الجبل، هناك جدول من الماء العذب، وأشجار تحمل ثمار الفاكهة البرية…"

كان البيت مؤلفًا من طابقين؛ نحن في العلوي، فيما تقيم العائلة في الأسفل. يحيط بالدار حديقة صغيرة تُزرع فيها الخضروات التي تلبي حاجتهم اليومية. وفي زاوية الأرض حظيرة متواضعة للماشية، بقرة أو اثنتان، وقنّ للدجاج، وفرن طيني يتصاعد منه كل صباح عبق خبز النون الشهًَيً.

وفي الطريق إلى البيت، باغتني مشهد لم تألفه عيناي من قبل: فتيات القرية يجمعن روث البقر بمجرَفات خشبية، ثم يشكّلن منه أقراصًا دائرية ممزوجة بالقش، وينشرنها تحت أشعة الشمس. سألت بدهشة:

- "ولماذا يفعلن ذلك؟"

ضحك سيد إبراهيم وأوضح:

- "هذا نفطنا، إنه أفضل وقود للتدفئة في الشتاء. وحين يجف، يصير مصدر طاقة لا غنى عنه."

وقبل أن نصعد إلى الطابق العلوي، اصطحبنا سيد إبراهيم لزيارة والده المريض الراقد في غرفة جانبية. انحنى نحوه بلطف وقال: "يا أبي، هذا أخ عربي جاء يزورك". ثم التفت إليّ طالبًا أن اقرأ شيئًا من القرآن. تلوْت ما تيسر، فرأيت وجه الشيخ يشرق بابتسامة خفيفة، كأن أنفاسه انتعشت بنور التلاوة. دعونا له ولجميع المسلمين، ثم مضينا إلى الطابق العلوي.

هناك لفتني مشهد جميل من عادات الطاجيك – وهو تقليد شائع في معظم بلاد آسيا الوسطى – إذ لا يجلسون مباشرة، بل يقفون أولاً ويرفعون أيديهم بالدعاء: "ربنا أنزلنا منزلاً مباركًا وأنت خير المنزلين". ثم يمسحون وجوههم بقول: "آمين"، ويجلسون بعدها.

بعد صلاة الظهر والعصر، اجتمعنا على مائدة عامرة. قدّم لنا سيد إبراهيم طبقه المفضّل: البلوف الطاجيكي. مزيج من الأرز والجزر ولحم الضأن الدهني، يُطهى على نار هادئة حتى تعبق رائحته في أرجاء الدار. إلى جانبه سلطة بسيطة من البندورة والبصل. كان الطعام طيبًا، يجمع بين غنى النكهة ودفء الصحبة.

وحين أرخى الليل سدوله، وكان السفر الطويل قد أثقلنا، استسلمنا للنوم على فرش بسيطة. وقبل أن أغفو، تسلّل إلى ذهني سؤال: كيف لا أشعر بالغربة هنا، على بُعد آلاف الكيلومترات عن وطني فلسطين، وعن موسكو التي صارت وطني الثاني؟ ما الذي يجعلني قريبًا من هؤلاء الصحب رغم اختلاف القومية واللسان؟

جاءني الجواب من بيت كنت أحفظه للشيخ يوسف القرضاوي:

إنه الإسلامُ أمي وأبي، إخوةٌ نحن به مؤتلفون…

ثم غلبني النعاس، وهكذا بدأت الحكاية… أغمضت عيني، ولم أدرِ أنني أفتح صفحةً ستظل حاضرة في الذاكرة.

استيقظنا باكرًا على أصوات الديكة، تسبّح بحمد خالقها وتعلن قدوم فجر يوم جديد. لم أسمع أذانًا، لكن سيد إبراهيم دعانا للوضوء استعدادًا للصلاة. توضأنا بماء بارد أيقظ الحواس وطرد آخر ما تبقّى من نعاس، فشعرنا بانتعاش وحيوية.

كان أهل البيت قد سبقونا إلى العمل؛ النساء يخبزن منذ الصباح، ورائحة خبز النون الطازج تتصاعد من الفرن الطيني وتملأ الدار دفئًا. صلينا الفجر، ثم جلسنا نتلو بعض آيات من القرآن. وما هي إلا لحظات حتى جاءنا سيد إبراهيم بطعام الإفطار: خبز طازج ساخن، وشاي أعشاب جبلي يفوح بعطره، ومعه جبن محليّ مميز المذاق.

وبينما نحن نتناول الطعام، أخذنا خوليد في طرفة من طرفه. بدأ يروي مواقف مع سيد إبراهيم وإخوة آخرين، ثم ذكر ضاحكًا أنه اتصل به يومًا بالهاتف، فردّت زوجته. فقال لها على البديهة: "هل سيد إبراهيم عندكم في هذا البيت اليوم أم في البيت الآخر؟"

ارتبكت الزوجة، وقبل أن تستوضح منه، خطف سيد إبراهيم السماعة متوسلًا: "أرجوك قل لها إنك تمزح!" ـ فيما خوليد يقلّد صوته ويرسم ملامحه ويهز كفيه كمن يرتجف من الخوف. انفجرنا بالضحك، خصوصًا حين وصف أنه سمع في الخلفية أصوات أطباق تتكسّر بينما سيد إبراهيم يكرر بصوت مرتجف: "أرجوك قل لها… إن مزحك ثقيل!"

وبعد أن هدأت الضحكات، وما إن أشرقت الشمس قليلًا، خرجنا نحو الجبل. سرنا في دروب تتفتح على مناظر كأنها من جنان الأرض: أشجار وارفة، مياه رقراقة، وصخور صقلتها السيول حتى بدت كدرر منثورة.

توقف سيد إبراهيم مشيرًا إلى شجرة مثقلة بعناقيد صغيرة:

- "هذا توت أسود، حلو المذاق، كلوا منه، ولا تُكثروا. واشربوا بعده ماءً كثيرًا، وإلا ستصابون بانتفاخ في البطون."

ويبدو أن سيد عمر لم يصغِ للتحذير، إذ أخذ يقذف الحبات الداكنة في فمه واحدة تلو الأخرى، وهي لذيذة الطعم، حتى تلونت أصابعنا بعصيرها الأرجواني. ولمّا جلسنا تحت شجرة ظليلة، وقد بدأت حرارة الشمس تشتد، بدأ يتلوّى من ألم بطنه!

غضب سيد إبراهيم وعاتبه: "لقد نصحتكم! ألم أنذركم؟" فيما كان خوليد بروحه المرحة لا يكف عن الضحك.

بعد مغامرة التوت تلك، استرحنا قليلًا في ظل الأشجار، ثم واصلنا الصعود حتى بلغنا القمة. وهناك، على صخرة عالية، صلينا الضحى وتلونا الأذكار، كنا نسمع خرير الجدول وهو يرتطم بالصخور الصغيرة كأنه يشاركنا بأنغامه العذبة، وإلى جواره زقزقة العصافير كما لو تسبّح معنا.

وعند الظهيرة شددنا الرحال عائدين إلى القرية، وقد امتلأت صدورنا بصفاء الطبيعة وروح الأخوة.

ترددت في الجبل ضحكاتنا، وبقي صداها أطول من النهار.

بعد أن ارتحنا قليلًا، انطلقنا في رحلة الإياب إلى "قورغان تيوبه" حيث يقيم شقيق خوليد، وهو ضابط في شرطة المرور. نزلنا عنده برهة، ثم واصلنا الطريق إلى أحد "الكولخوزات" الزراعية، حيث يقيم الشيخ عبد الله نوري، مؤسس الحركة الإسلامية السرية في طاجيكستان.

كان الشيخ عبد الله رجلًا مهيبًا، تكسوه السكينة والوقار. يجلس هادئًا، عيناه لا تعرفان الارتباك، وصوته منخفض لكنه نافذ، كأن كل كلمة منه تستقر في القلب قبل أن تبلغ الأذن.

استقبلنا بوجه باسم وقلب رحب، يرتدي عباءة تقليدية مشدودة بحزام، وعلى رأسه "تيوبيتيكا" سوداء، القلنسوة المميزة بين أهل آسيا الوسطى. أعدّ لنا أهل بيته مسطبة خشبية فوق مجرى نهر جارٍ، تتدفق مياهه منحدرة من الجبال الباردة في صفاء ورنين لا يملّ السمع منه. وعلى الضفاف كان أطفال يحملون قربًا بلاستيكية، يلقون بأنفسهم في الماء، فتجرفهم التيارات إلى موضع بعيد ثم يعودون ركضًا إلى البداية ليكرروا لعبتهم.

أهل الدار كعادتهم أكرمونا بما لذ وطاب. وبعد المائدة العامرة جاءوا بالبطيخ المبرد في مياه النهر، وما ذقت في حياتي أطيب منه؛ كأن حلاوته اختلطت ببركة الماء وطيب القلوب. ثم قدّموا الشمام الشهير الذي يسمونه " الطوربيد" لطول شكله وانسيابه، وكان مذاقه يذوب في الفم كعسل ممزوج برحيق الأزهار.

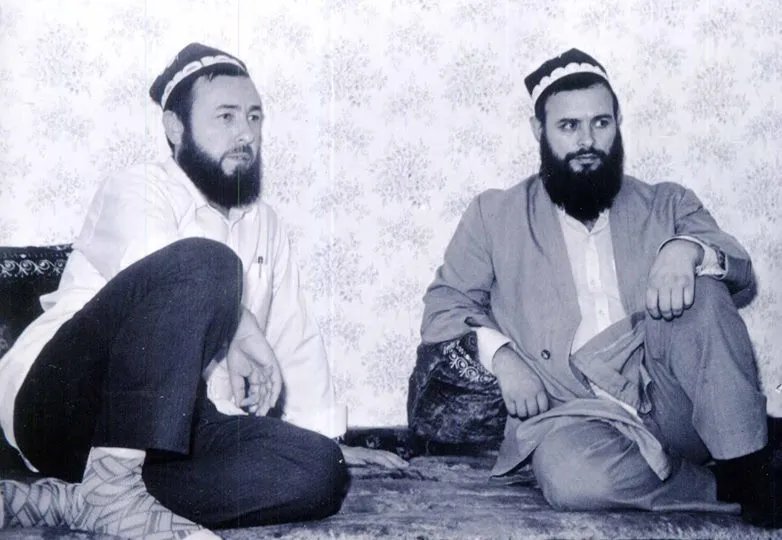

الشيخ عبد الله نوري و محمد شريف (همة زاده)

الشيخ عبد الله نوري و محمد شريف (همة زاده)

كانت شمس الصيف تلهب الأرض كما هو شأن آسيا الوسطى، أما نحن فلم نشعر بحرّ ولا عطش. جلستنا كانت تحت عريشة من الأشجار السامقة التي تلقي ظلالها الوارفة على مراتب وثيرة، وإلى جانبنا يرسل النهر خريره العذب، يبث سكينة في القلب وراحة في الجوارح. قلت في نفسي: سبحان الله، هذه قطعة من الجنة؛ فإن كان جمال الدنيا بهذا الصفاء، فكيف بجنة الآخرة؟ جعلنا الله من أهلها.

وبينما نحن نرتشف الشاي في ذلك الجو الوادع، فتح الشيخ حديثًا نقلنا من جمال الطبيعة إلى جمال التجربة العميقة التي عاشها هو وإخوانه. كان الشاي المحلي بطعم أقرب للشاي الأخضر، يُسكب في أوانٍ صغيرة تسمى بيالا، مقعّرة بلا مقابض، ومزينة بنقوش زخرفية. ومن عادة أهل طاجيكستان أن يسكبوا القليل فقط، ليشرب الضيف على مهل، ثم يجددون له مباشرة.

كنا نحن الأربعة القادمين من كولاب قرب الحدود الأفغانية، وانضم إلينا لاحقًا الأخ محمد شريف (همة زاده). كنت أول عربي تطأ قدماه تلك الديار، وكان هذا أول لقاء لي بالشيخ بعد خروجه من السجن الذي قضى فيه قرابة سنتين، بسبب تمسكه بالدين وتعليمه سرًا في البيوت. سألته:

- "كيف تمكنتم، في ظل الحكم الشيوعي وقبضته الحديدية، من إنشاء حركة تعلّم الناس دينهم، واللغة العربية التي نتحدث بها الآن؟"

ابتسم الشيخ، ثم نظر إلينا وقال بصوت خافت لكن نافذ:

- "بفضل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لو لم يكن بيننا هؤلاء، لضاع الدين. كانوا يعلّمون القرآن همسًا، ويتنقلون من بيت إلى بيت يحملون ميراث الأنبياء."

وأشار بيده إلى أحد أبنائه ليسكب مزيدًا من الشاي، ثم تابع:

- "تلقيت العلم بداية على يدي أبي، وقد ورثه عن جدي. كان مع الثوار في ثورة البصمتجي ضد الحكم الشيوعي التي امتدت حتى الثلاثينات. لم يكن يؤلمنا الجوع ولا التعب، بل أن يُمحى اسم الله من قلوب أبنائنا. لذلك أخفينا الدروس كما يُخفي المرء جوهرة ثمينة. اعتمدنا نظام الحجرات: يقيم الطلبة في غرف مخصصة داخل بيوت القرى، وأحيانًا في أقبية تحت الأرض، ويتكفل أهل البيت بمطعمهم وملبسهم. بهذا النظام خرّجنا أعدادًا كبيرة من الشباب الملتزمين، يخفون إيمانهم عن أعين الرقباء. كانت القرية كلها تتكافل لحمايتهم وإخفائهم، في صورة نادرة من التآزر الاجتماعي، جعلت مهمة السلطة أصعب."

اعتدل الشيخ في جلسته وأردف:

- "تعرّفنا على الفكر الحركي مما وصلنا من كتب البنا وقطب والمودودي، عبر طلبة درسوا في طشقند في السبعينات. ومن أكثر ما أثر فينا كتاب الشيخ محمد الغزالي ليس من الإسلام، الذي انتقد فيه الممارسات المنحرفة لبعض المنتسبين إلى الدين."

أدهشني أن صدى الشيخ الغزالي بلغ أعماق الاتحاد السوفييتي، فأيقظ نهضة بين شباب متعطش للعلم والدين.

ثم تحدث الشيخ عن نفسه:

- "كنتُ شابًا درست الهندسة وعملت بها، لكني في الوقت نفسه كنت أتحرك بين الشباب، أستلهم نجاح الثورة الإسلامية في إيران. شكلنا حركة سرية قريبة من فكر الإخوان المسلمين، دون أن نلتقيهم. الثورة الإسلامية أحيت آمالنا، وأثبتت أن الطغيان يمكن أن يُهزم. كنا نستمع لإذاعة الجمهورية الإسلامية رغم التشويش، تبث الأناشيد الحماسية، فيحرك فينا الاعتزاز بالدين."

انضم إلينا لاحقًا الأخ شمس الدين، الشاب الخلوق الذي كان رفيق الشيخ في سجنه بسيبيريا. جلس القرفصاء وهو يحمل كوب الشاي وقال مبتسمًا: "لا تعجب، تعودت على هذه الجلسة. في السجن كنا نقضي الساعات الطويلة هكذا، فلا شيء نفعله سوى "الجلوس" قالها بالروسية وهي تعني السجن!" وضحكنا جميعًا لتعليقه ذاك.

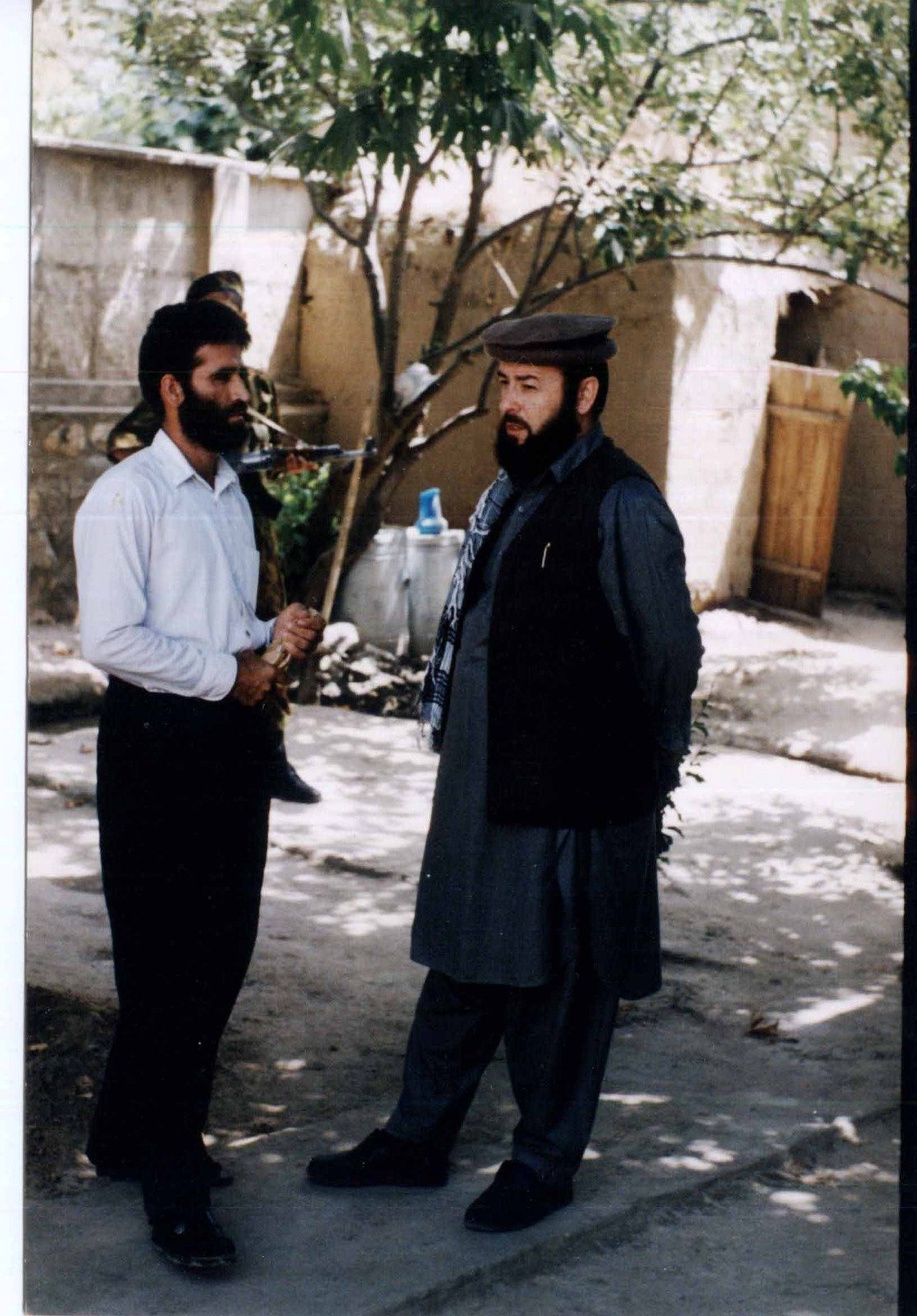

محمد شريف (همة زاده) و سيد عمر

محمد شريف (همة زاده) و سيد عمر

من ناحيتي، حدثتهم عن فلسطين والانتفاضة الجارية، وعن حركة ناشئة تحمل فكر وروح الإخوان، وعن شيخها أحمد ياسين. وختمنا اللقاء بصلاة المغرب والدعاء بنصر المستضعفين في الأرض.

خرجت من عند الشيخ نوري وأنا أستشعر عظمة هذا الدين حين تحتضنه القلوب المؤمنة وتصونه العزائم: دين لا تكسره قضبان، ولا يرهبه طغيان.

وصلنا إلى دوشانبيه، عاصمة طاجيكستان ليلًا. وبينما نحن في الطريق، علّق سيد عمر مبتسمًا:

- "هل تعلم أن كلمة دوشانبيه تعني يوم الاثنين؟ لقد نشأت في موضع كان يُقام فيه سوق الاثنين قديمًا. ثم سُمّيت لفترة "ستالين آباد"، لكن مع عهد خروتشوف ومحاربة الستالينية عاد الاسم القديم."

كان الطريق مختلفًا عن طرق الريف التي تتفيأ ظلال الجبال والأنهار. هنا يفترش الإسفلت الطريق، وعلى جانبيه أعمدة كهرباء ترسل نورًا باهتًا يشقّ العتمة بخجل. في القرى كانت الظلمة مطبقة، لا يبدّدها إلا ضوء القمر أو مصابيح يدوية يحملها الناس، أما هنا، فالعتمة مشوبة بخيوط ضوء باهتة تكشف شيئًا من ملامح المدينة، لكنها لا تمنحها صفاء القرى.

بانت معالم العاصمة على وجهين متباينين:

وجه حديث منظم، تضيئه المصابيح، تصطف فيه عمارات خرسانية متشابهة، كصناديق رمادية بلا زخرفة.

ووجه آخر قديم، بيوت منفصلة أكثر عددًا، لا تزال تحمل شيئًا من دفء الريف.

ضحك خوليد وهو يشير إلى إحدى العمارات وقال مازحًا:

- "هذه بيوت كأنها ثكنات… في البداية استنكف الناس من السكن فيها، فقط لأن الحمام بداخلها!"

فانفجرنا بالضحك، وقد بدت ملاحظته أصدق من كل وصف.

نمنا مثقلين بأيام السفر. وحين بزغ الصبح، بان الفرق أوضح. في الريف، كان أول ما يوقظنا صياح الديكة ورائحة الخبز الطازج من الأفران الطينية. أما هنا فقد أيقظتنا أصوات الحافلات القليلة وهي تقطع الشوارع شبه الفارغة، تنقل العمال والموظفين نحو يوم عمل رتيب. امتزج الهواء برائحة وقود الحافلات وبعض دخان المصانع البعيدة، فكان الصباح مختلفًا في مذاقه ورائحته.

ورغم أن دوشانبيه عاصمة، شعرت أنها لم تتحرر تمامًا من روح الريف. في الوجوه التي مرّت أمامي قرأت تلك الثنائية الغريبة: ملامح متعبة من صرامة العمل، وفي العيون بقايا صفاء الجبال والأنهار.

أيقنت أن هذه البلاد تعيش على جسر بين عالمين: صرامة المدينة بطابعها الخرساني الجامد، وروح القرية التي لم تفارق قلوب أهلها، وكما جمعت رحلتنا بين بيت طيني بسيط، وجبل يفيض بالحياة، وشيخ يزرع الأمل، ها هي العاصمة تكشف وجهًا آخر: بلدٌ يسعى أن يكون مدينةً حديثة، لكن قلبه لا يزال يخفق بنبض الريف.

شعرت أن رحلتنا لم تكن مجرد تنقّل بين أماكن، بل عبور بين عوالم: من بيت طيني بسيط، إلى جبل يفيض بالحياة، إلى شيخ يزرع الأمل في النفوس، ثم إلى مدينة تحمل في قلبها جدلية الماضي والحاضر.

دخلتُ بيت سيد عمر صباحًا، فكان – على بساطته – مرتبًا بعناية. الجدران مطلية بالجير الأبيض، والأرضية خشبية مغطاة بفرش صوفية دافئة. في الزاوية مصطبة صغيرة عليها تجهيزات الشاي، وأوانٍ خزفية متنوّعة، وعلى المائدة المنخفضة أمامنا أوعية من المكسرات والزبيب وخبز نون طازج تفوح رائحته. لا كراسٍ ولا مقاعد؛ بل فرش أرضية كما هو شأن البيوت هنا، وحول الدار حديقة صغيرة تثمر أنواعا شتى من الفاكهة.

ابتسم سيد عمر وهو يهيئ الشاي وقال:

- "اليوم سترى بعينيك ما حدّثك عنه الشيخ عبد الله أمس… حجرات العلم."

قادني إلى الداخل حيث الغرف الصغيرة. لم يتجاوز عرض الواحدة منها أربعة أمتار، لكنها كانت تحتضن عالمًا كاملًا. هناك جلست مجموعة من الفتية في حلقات متقابلة، أمام كل واحد منهم دفتر قديم، يقرأ منه بصوت متردد يحاول أن يثبت في ذاكرته ما أملاه عليهم الشيخ عند الفجر. رأيت في عيونهم لمعان العزم، وفي حروفهم المرتجفة بشائر مستقبل مشرق. لم يكن ما يجري هنا تعليمًا أوليًا فحسب؛ كان مشروع بقاء حضاري.

أدهشني أن وجدت بينهم شابًا من تتارستان جاء يطلب العلم. صافحته بحرارة وسررت بوجوده. قلت في نفسي: كيف لهذا المكان البعيد المتواضع أن يصبح ملاذًا يحمل كل هذا الطموح؟

عرفت أن منهجهم يبدأ بتعلّم العربية، ثم الانتقال إلى القرآن، وبعدها الفقه على المذهب الحنفي. فإذا اجتازوا هذه المراحل، تدارسوا كتب الفكر الإسلامي الحديث. عندها بادرني أحد الفتية قائلًا:

- "ما مذهبكم؟"

أجبته: "مالكي."

فسأل مستغربًا وهو يعقد حاجبيه: "أوليس أهل فلسطين شافعية؟"

ابتسمت وقد أعجبتني فطنته، وقلت: "في الغالب نعم، لكن بيننا مذاهب أخرى. في مدينتي مسجد يحمل اسم الحنابلة، وهناك أسر مغاربية الأصل على المذهب المالكي. أما المحاكم، فمنذ أيام العثمانيين يُحكم فيها بالمذهب الحنفي، لأنه مذهبهم."

هزّ رأسه مبتسمًا، وقد سرّه أن يسمع عن حضور المذهب الحنفي في فلسطين.

أدركت أن هذه الحجرات ليست مجرد فصول للقراءة والكتابة، بل خلايا حيّة تحفظ الدين، ومصانع صغيرة تُخرج رجالًا لا تكسرهم القيود. قلت في نفسي:هنا يكمن السرّ الذي يجعل الأمة تُبعث من جديد؛ من غرف متواضعة لا يعرفها أحد، لكنها تصنع رجالًا يحملون همّ دينهم وأمتهم.

انتقلنا بعدها إلى بيت الأخ عبد الله، حيث يقيم عنده مجموعة أخرى من الطلبة. وأسرّ لي سيد عمر – وكان مسؤولًا عن نظام التعليم في الحركة – قائلاً:

- "كما ترى، لدينا كثير من هذه النقاط التعليمية في أنحاء البلاد. عشرات الشبان يعيشون هنا ليتعلموا دينهم. فالإسلام، رغم قبضة الشيوعيين الخانقة، راسخ الأركان بحمد الله."

هناك التقينا بأحد أساتذة الجامعة. كان يجلس هادئًا، عيناه تشعان بالمعرفة، وصوته منخفض لكنه واثق. ما إن بدأ يتحدث حتى شعرت أن كلماته تكشف الستار عن تاريخ مطموس. قال:

- "لم تكن هناك في التاريخ دولة بهذا الاسم. هذه الأرض كلها كانت جزءًا من إمارة بخارى. السوفييت هم من اخترعوا ما يسمونه اليوم الجمهوريات القومية. قسموا بخارى وخيوة، ثم رسموا حدودًا جديدة، وابتدعوا عواصم لم يعرفها الناس من قبل، ليطمسوا الذاكرة ويزرعوا الشقاق بين الشعوب."

توقف قليلًا، ثم أضاف وهو يرفع يده كمن يرسم على الخريطة:

- "سكان بخارى وسمرقند في أصلهم طاجيك، لكنهما اليوم داخل حدود أوزبكستان. وادي فرغانة قُسم بين أوزبكستان وقيرغيزيا وطاجيكستان. كل ذلك لم يكن صدفة، بل سياسة مقصودة: أن يُقطع الجسد الواحد إلى أوصال متفرقة."

كان صوته يزداد حزنًا كلما مضى في حديثه، حتى بدا كمن يروي جرحًا لا يندمل. عندها أدركت أن الجغرافيا هنا لم تكن محايدة؛ بل أعيدت صياغتها لتخدم الساسة، وتُغيّب هوية الشعوب.

خرجنا من بيت عبد الله إلى السوق المركزي. اشتريت بعض الفاكهة لأحملها معي إلى موسكو. وبينما أتأمل الوجوه المزدحمة في السوق، عاد إلى ذاكرتي وجه الفتى الذي سألني عن المذهب، ووجوه الصبية المنكبين على دفاترهم. هنا في السوق فتية يبيعون الثمار، وهناك فتية تحفظ الذكر.

عندها أيقنت أن الحياة تمضي على مستويين: سوق ظاهر صاخب، وحجرات باطنة هادئة… وهناك، في تلك الغرف الصغيرة، تُصنع الأمم.

دخلنا سوق دوشانبيه المركزي صباحًا، فإذا به عالم كبير يضجّ بالحركة والألوان. من بعيد سبقتنا أصوات الباعة تنادي على بضائعهم، تختلط بروائح الفاكهة الناضجة والخبز الساخن والتوابل النفّاذة. بدا السوق كخلية نحل لا تهدأ، كل زاوية فيه تنبض بالحياة.

على امتداد الممرات الواسعة تراصّت الخضروات والفاكهة. هنا جبال من البطيخ، وهناك صفوف من الشمام تتلألأ كالياقوت.

توقفت عند كومة من شمام "طوربيدا" طويل الشكل.. يلفونه بطريقة خاصة ليسهل خمله، ذكّرني باللقاء مع الشيخ عبد الله، حيث ارتبطت حلاوته في ذهني بدفء الضيافة..

في ركن آخر مشمش وخوخ، وجوز وهناك عسل جبلي، أما زاوية اللحوم، فقد دوّى فيها صوت المطارق وهي تقطع قطع اللحم الكبيرة، فيتردد صداها بين جدران السوق العالية.

سألت خوليد هل كل اللحم حلال، فأجاب بالطبع فنحن في آسيا الوسطى. ضحك سيد عمر وهو يعلّق:

"حتى لو حاولوا تغييب الدين، فإن الناس لا يأكلون إلا اللحم المذبوح".

انتبهت لنسوة بزيهن التقليدي المزركش يفاصلن في الأسعار بمهارة، فيما فتيان يتنقلون بين الممرات، يحملون قفافًا صغيرة أو يجرّون عربات محمّلة بالبضاعة.

توجهنا أولًا إلى ركن تباع فيه صناديق خشبية مخصّصة لنقل الفاكهة في السفر. اشترينا واحدًا منها، ثم قصدنا سوق الفاكهة. وقفنا عند بائع خبز رصّ أرغفته الساخنة في صفوف طويلة، مغطاة بقطعة قماش بيضاء كبيرة. كانت رائحته تعبق في المكان. أشار البائع إلى الصندوق الخشبي وسألني:

- إلى أين السفر؟"

- "إلى موسكو" أجبت.

رفع رغيفًا وابتسم:

- "هذا رفيق الأسفار… نحمله معنا دائمًا. خذه معك في رحلتك."

فقاطعه خوليد ممازحًا:

- "سنعود إليك، لن نترك موسكو بلا خبز!" وضحكنا جميعًا.

كلما تقدمنا بين الممرات رأيت أصنافًا لم أعهدها من قبل. الكمثرى وحدها كانت بأنواع متعددة، لكل منها طعم وشكل مختلف. اشترينا تشكيلة واسعة من الفاكهة، وكان خوليد يرتبها في الصندوق بعناية: الثقيل والصلب في الأسفل، والطرية الحساسة في الأعلى، كأنه يمارس فنًا تعلمه من كثرة السفر.

في طرف السوق وجدنا "تشايخونه" كبيرة في الهواء الطلق، وهي مقهى محلي يقدم الشاي والحلويات وبعض الأطباق الشعبية. مصاطب واسعة مفروشة بالسجاد، تتوسطها مناضد صغيرة، والناس يجلسون جماعات يحتسون الشاي ويتناولون "سامسا" – معجنات طاجيكية محشوة باللحم. جلسنا قليلًا نرتشف الشاي برائحته العطرة، وذكريات رحلتنا الجبلية في كولاب تتسلل إلى أذهاننا.

خرجت من السوق محمّلًا بفاكهة طاجيكستان، متجهًا إلى المطار عائدًا إلى موسكو، لكن ما حملته في قلبي كان أثمن من كل الثمار.

من كان يظن أن تلك الوداعة وذلك الهدوء البريء سينقلبان بعد عامين فقط إلى جحيم حرب أهلية تحرق الأخضر واليابس، وتشرّد كل من رأيتهم في هذه الرحلة، وتمحو من الوجوه تلك الابتسامات والقفشات والضحكات؟

لم نكن نتخيل أن انهيار الاتحاد السوفيتي سيجلب أبواب الفتنة، حرب أهلية تحرق تلك الوداعة..

ولكن تلك قصة أخرى … قصة زيارتين لطاجيكستان في زمن العاصفة.

بقلم علي ابو عصام

------------------------------------------------------------------------------

دار الأرقم السوفييتية

من موسكو إلى القلب: رحلة في عربات المعرفة والإيمان

مشاهدات في بلاد التتار – 3 المقال الأول: الأمناء على التقاليد في قلب الصقيع – تتار سيبيريا

خواطر من ومضات الذاكرة ولي الله يعقوبوف

"ميشار" نيجني نوفغورود: مآذن من رحم المعاناة

المستشرق المسلم: والي أحمد صدور وجهاد الفكر في أرض الثلوج

حديث الذكريات عن الشيخ إلياس حاجي الأقوشي

IslamNews.Ru وكالة الأنباء

تسجيل الدخول ب:

Ответить

هذا المقال استثنائي من عدة نواحٍ، وهو نموذج رفيع للأدب الوصفي والسرد التاريخي الإنساني. أبرز نقاط القوة والجوانب البارزة: ١. القوة الأدبية والفنية: - اللغة: لغة المقال غنية، شعرية، ومشبعة بالصور الحسية التي تنقل القارئ إلى المكان والزمان. استخدام الاستعارات والكنايات ("لوحة ملوّنة ستتشقق"، "نفطنا") يضيف عمقًا وجمالًا. - البناء الفني: المقال مبني بطريقة سردية متقنة، تبدأ بالهدوء والسلام وتنتهي بإشارة إلى العاصفة المقبلة، مما يخلق تناقضًا دراميًا مؤثرًا. - التفاصيل الحسية: الكاتب بارع في نقل الروائح (خبز النون، التوابل)، الأصوات (أصوات الباعة، خرير الماء)، والمشاهد (الجبال، الأسواق)، مما ...

Читать дальше